子宮頸がんワクチンの無料でのキャッチアップ接種期間が終わり、あとになって知ってしまった方もいらっしゃると思います。当院の20代の職員もその一人だったため、当院の福利厚生としてキャッチアップ接種を行っています。今一度、HPVワクチンの効果を知って頂き、ぜひお勤めの企業の経営者にもこの記事をシェアをして社員の安全を守る福利厚生として補助してもらいましょう(個人で負担すると10万円程度かかります、若者にとっては自分で出すのはつらいですよね)

はじめに:HPVと子宮頸がん予防ワクチンとは?

HPV(ヒトパピローマウイルス)は子宮頸(けい)がんをはじめとする様々ながんの原因となるウイルスです。性交渉などを通じて多くの人が一生に一度は感染しますが、ほとんどは自然に消える一方、一部が長く感染すると細胞の遺伝子を傷つけ、将来がんに進行することがあります。このHPVによるがんを防ぐ切り札がHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)です。現在日本で使われているガーダシル9(9価HPVワクチン)は、HPVの中でも特にがんの原因になりやすい9種類の型に対する感染を予防するワクチンで、将来の子宮頸がんや肛門がん、中咽頭がんなどを未然に防ぐ効果があります。今回は、このHPVワクチンのがん予防効果と副反応の安全性について、科学的エビデンスに基づいてわかりやすく解説します。

HPVワクチンで防げる「将来のがん」

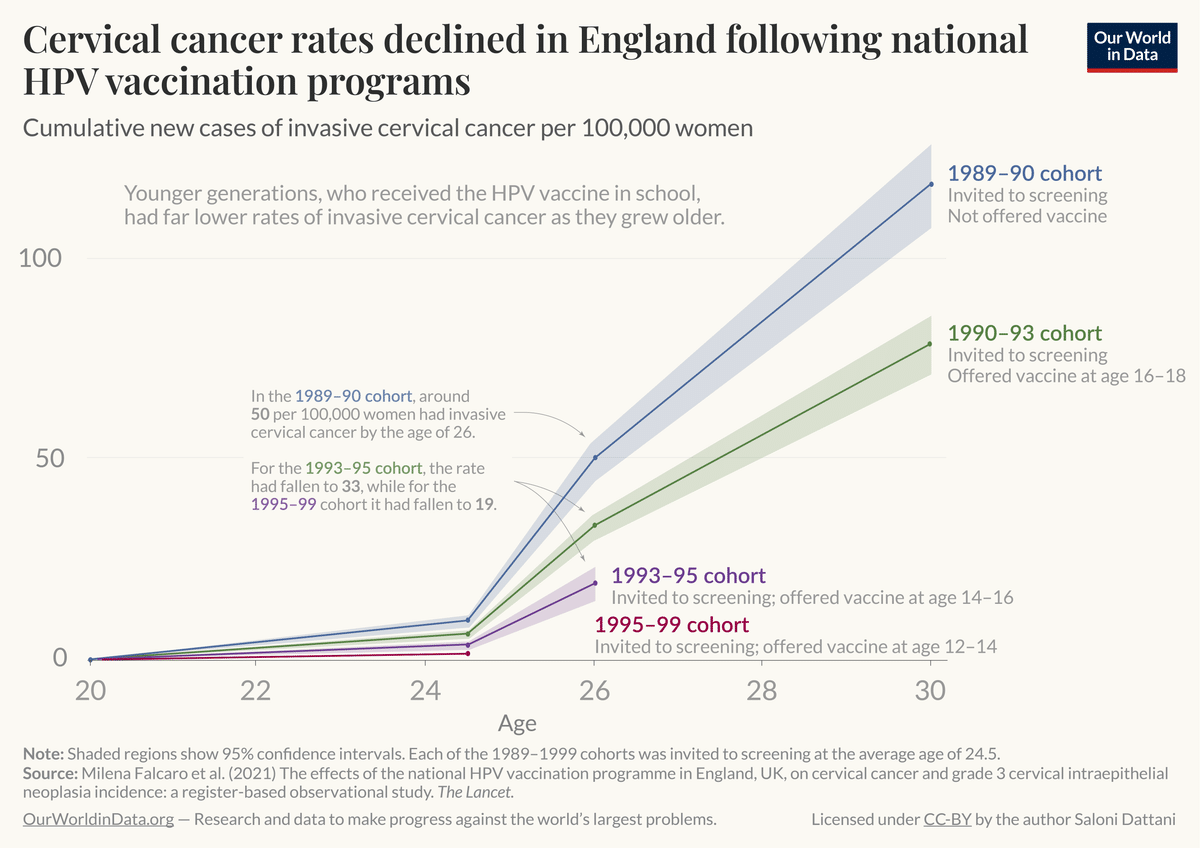

HPVワクチンの最大のメリットは、将来のがんを予防できることです。特に女性の子宮頸がんはそのほとんど(約90%)がHPV感染によって起こるため、ワクチン接種により大幅な発症減少が期待できます。実際に世界各国でHPVワクチンの定期接種が導入され、高い接種率を達成した世代では、ワクチン未接種の世代に比べて子宮頸がんや前がん病変の発生率が劇的に低下しています。例えばイギリスでは、学校でHPVワクチンを受けた若い世代では30歳までの子宮頸がん発症率が、ワクチン導入前の世代に比べておよそ87%も低くなりました。以下のグラフは、イギリスにおける出生コホート別の子宮頸がん累積罹患率を示したものです。青線(1989–90年生まれでワクチン未接種世代)では26歳時点までに10万人あたり約50件の子宮頸がんが発生していますが、赤線(1995–99年生まれで12–14歳にHPVワクチンを接種した世代)では同年齢で約5~10件程度と大幅に低く抑えられています。このようにHPVワクチン普及後、若い世代の子宮頸がんは目に見えて減少しているのです。

イギリスにおけるHPVワクチン導入による子宮頸がん発症率の低下を示すグラフ。縦軸は出生コホートごとの30歳までの子宮頸がん累積症例数(10万人あたり)、横軸は年齢を示す。ワクチン未接種の1989–90年生まれのコホート(青線)は20代後半までに最も多くの子宮頸がんが発生している。一方、12–13歳でワクチン接種が行われた1995–1996年生まれ(紫線)や1997–1998年生まれ(赤線)のコホートでは、同じ年齢での発症率が著しく低く抑えられている。ワクチン接種率89%を達成した最若年コホート(1995–99年生まれ)では、子宮頸がんの発症率が未接種世代に比べ約87%減少しました。この成果から、HPVワクチンの高い有効性と接種プログラムの重要性が裏付けられています。

さらに、世界最大規模の研究からもHPVワクチンのがん予防効果が明らかになっています。スウェーデンで行われた167万人以上の女性を追跡した研究では、HPVワクチンを接種した人は接種していない人の約半分のリスクでしか子宮頸がんを発症しませんでした。特に17歳未満で接種を開始したグループでは、子宮頸がんの発症リスクが未接種者より88%も低かったことが報告されています。このようにHPVワクチンは若いうちに受けるほど効果が高く、将来的ながん発症を極めて強力に抑制します。

日本におけるHPVワクチンの有効性データ

「とはいえ、それは海外の話でしょう?」と思う方もいるかもしれません。しかし日本においても、HPVワクチンの有効性を示すエビデンスが蓄積されています。たとえば日本で20~29歳の女性約3.4万人を調査した研究では、HPVワクチンを1回以上接種した人は未接種の人に比べて高度異形成以上(将来がんになる可能性が高い前がん病変)の発生率が約4分の1以下に減少しました。具体的には、ワクチン接種群での高度異形成(CIN3以上)の発生リスクは非接種群のわずか9%(リスク比0.09)で、ワクチンの効果(VE)は**91%**にも達しています。この研究の結論として「HPVワクチン接種歴のある20代女性は、接種していない女性よりも高度子宮頸部病変のリスクが有意に低かった」と報告されており、日本においてもワクチンが確かな効果を発揮していることが示されました。また別の日本人の解析では、HPVワクチン導入後の世代で子宮頸部病変中から検出される高リスクHPV16・18型の割合が大きく減少しており、ワクチンの効果によって病変の原因ウイルスが置き換わってきていることが確認されています。これらのデータは、日本でも今後HPVワクチンの普及により子宮頸がん患者の大幅な減少が期待できることを示すものです。実際、長年接種率が高い国では「将来的に子宮頸がんを根絶できる」との目標も掲げられており、日本でも遅れていた定期接種の積極勧奨が2022年から再開されました。

副反応と安全性:科学的に確かめられた安心材料

ワクチン接種となると、副反応(副作用)の安全性が心配、という声もあるでしょう。HPVワクチンについて過去には様々な報道がありましたが、現在までの多数の研究で「安全性に重大な懸念は認められない」ことが明確になっています。まず、HPVワクチンの主な副反応は一時的な局所症状です。具体的には「腕の接種部位の痛み・腫れ」が最も多く、ワクチンを受けた人の約8~9割に見られます。これは他の予防接種でも一般的な反応で、数日で治まる一時的な痛みです。また発熱(37.5℃以上の熱)や頭痛、倦怠感などの全身症状が出ることもありますが、頻度は10%程度と報告されています。大半の副反応は軽度で自然に回復し、健康への長期的な影響はありません。

- よくある副反応(頻度):

- 腕の痛み・腫れ・赤み(50%以上): 接種した部位が痛んだり腫れたりしますが通常数日で改善します。

- 発熱、頭痛、だるさ(約10%前後): 一時的な発熱や軽い頭痛、疲労感が出ることがあります。解熱鎮痛剤で対処可能で、数日で良くなるケースがほとんどです。

- めまい、吐き気(数%): 稀に一過性のめまいや吐き気が起こることがあります。接種後に緊張や痛みで起こる迷走神経反射が原因の場合もあり、接種後は座って15分程度安静にすることで防止できます。

- 重いアレルギー反応(アナフィラキシー)(ごく稀): ワクチン成分に対する強いアレルギー反応で、蕁麻疹や呼吸困難などの症状が急に現れます。ただし発生頻度は極めて低く、100万接種あたり1件未満と報告されています。万一起きても医療機関で適切に治療されます。

ご覧のように、HPVワクチンの副反応の大多数は**「腕が痛い」「ちょっと熱っぽい」といった軽い症状です。そして何より重要なのは、深刻な健康被害を引き起こすような副作用が非常に稀だということです。アメリカのワクチン安全性監視データによれば、HPVワクチン接種後に報告された有害事象のうち94%以上は重篤ではない軽微なものでした。重篤と分類されたものは100万回の接種あたり19件程度(0.0019%)に過ぎず、しかも内容は頭痛や疲労感など一過性の症状が中心でした。新しいまたは予期しない重大な安全性上の問題は検出されておらず、承認前の臨床試験で確認された安全性プロファイルと一貫していたことが報告されています。下のグラフは、米国VAERS※におけるHPVワクチンの副反応報告数を視覚化したものです。青色の棒が全報告件数(100万回接種あたり327件)で、そのうち赤色**の重篤報告(同19件)が占める割合はごくわずかであることが分かります。HPVワクチンで重大な副作用が起きる可能性は非常に低く、この点は15年以上にわたる世界中の調査で一貫して確認されています。

米国におけるHPVワクチンの副反応報告件数(2009年~2015年、VAERSデータ)。100万回接種あたりの全副反応報告数は327件で、そのうち重篤と分類された報告数は19件でした。重篤報告は極めて少数であり、報告全体の約5%(接種100万回あたり19件)にとどまる。これら重篤な症状として報告された内容も、頭痛・極度の疲労・失神など一時的なものが中心で、新たな安全性上の懸念は認められなかったとされる。このことから、HPVワクチンの副反応の大部分は軽微であり、重篤な副作用は非常に稀であることがわかる。なおVAERSはワクチン後の出来事を広く集めるシステムで、報告があっても必ずしもワクチンとの因果関係が証明されたものではないことに留意が必要(※参考: VAERSについて)。

※VAERS(Vaccine Adverse Event Reporting System): 米国のワクチン有害事象報告制度。誰でも副反応と思われる症状を報告できる仕組みであり、副反応の「早期警戒システム」として機能します。報告データは因果関係を証明するものではありませんが、ワクチン安全性のモニタリングに活用され、異常な傾向が見られた場合は追加研究が行われます。

「多様な症状」とワクチンの因果関係について

日本では過去、HPVワクチン接種後に広範な痛みや運動障害などの**「多様な症状」が報告され社会問題となりました。しかし、その後の詳細な調査研究により、これらの症状とワクチンとの因果関係を裏付ける証拠は見つかっていません。厚生労働省の専門部会は「接種から1か月以上経ってから発症したケースではワクチンとの因果関係を疑う根拠に乏しい」と評価し、同年代のワクチン未接種者にも同様の症状を持つ人が一定数存在することが確認されています。また名古屋市で1万人以上を対象に行われた大規模アンケート調査でも、ワクチン接種群と非接種群で報告症状の頻度に有意差はなく、ワクチンが特定の症状を引き起こしている証拠は認められないとの結果でした。現在では、これらの症状の多くは機能性身体症状**(検査で明確な器質的原因が見つからない身体の不調)であり、思春期世代に見られる心因性の反応が関与している可能性が指摘されています。ワクチンに限らず、予防接種や怪我をきっかけに原因不明の痛みが長引いた経験のある方は、同様の症状が起こりやすいと考えられており、接種に不安がある場合は医師とよく相談することが望ましいとされています。厚労省や専門学会も対応マニュアルを整備し、万一こうした症状が出た場合の診療体制も全国で整いつつあります。必要以上に不安になることなく、しかし体調の変化には注意を払い、困ったときは遠慮なく医療機関に相談してください。

おわりに:将来の自分のために正しい知識と選択を

HPVワクチン(ガーダシル9)は、若い世代の将来のがんを未然に防ぐ有力な手段です。その有効性は日本を含む世界中の研究で示されており、子宮頸がんを大幅に減らせる可能性が明らかになっています。副反応についても、世界で数億回分が接種された中で重大な安全性の懸念は確認されておらず、一時的な腕の痛みなど軽微なものが中心であることがわかっています。日本では長らく積極的な接種勧奨が控えられていた影響で、20代の皆さんの中には接種の機会を逃した方も多いかもしれません。しかし、2022年より情報提供が再開され、無料のキャッチアップ接種も実施されました。今は新規の接種は対象にはなっていませんが「自分にはもう関係ない」とあきらめる必要はありません。大人になった今だからこそ正確な情報に基づいて判断し、将来の自分の健康を守るための選択をしていただきたいと思います。HPVワクチンはポリオや麻疹風疹のワクチンと同様に、科学的エビデンスに裏打ちされた安全で効果的な予防策です。周囲の不確かな噂に惑わされず、本記事の内容や引用したエビデンスも参考に、ぜひ冷静にご自身の判断材料にしてください。

参考文献(References)

- 志子 優樹 ほか (2020年) 「若年日本人女性におけるHPVワクチン接種の高度異形成病変に対する有効性」 BMC Infectious Diseases, 20: 808. (Effectiveness of HPV vaccination against the development of high-grade cervical lesions in young Japanese women.)

- Milena Falcaro et al. (2021). “The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study.” The Lancet, 398(10314): 2084-2092.

- Jiayao Lei et al. (2020). “HPV vaccination and the risk of invasive cervical cancer.” New England Journal of Medicine, 383(14): 1340-1348.

- Jorge E. Arana et al. (2018). “Postlicensure safety monitoring of quadrivalent human papillomavirus vaccine: 2009–2015.” Vaccine, 36(12): 1781-1788.

- Dongwon Yoon et al. (2021). “Association between human papillomavirus vaccination and serious adverse events in adolescent girls: a nationwide cohort study.” BMJ, 372: m4931.

- Marc Arbyn et al. (2018). “Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors.” Cochrane Database of Systematic Reviews, 5: CD009069.