日本では便秘に悩む人が少なくありません。

放置すると腹痛や肌荒れ、痔の原因にもなり、生活の質が低下します。食生活や運動習慣を見直しても改善しない場合は下剤を使うことがありますが、種類や作用はさまざまで「何を選べばよいのか」迷う人も多いでしょう。

本記事では、2025年時点で保険収載されている処方薬と主要な市販薬(OTC)を対象に下剤を分類別に比較し、効果・副作用・再発率・依存性などを分かりやすく解説します。最後に患者のタイプ別におすすめの下剤も紹介します。

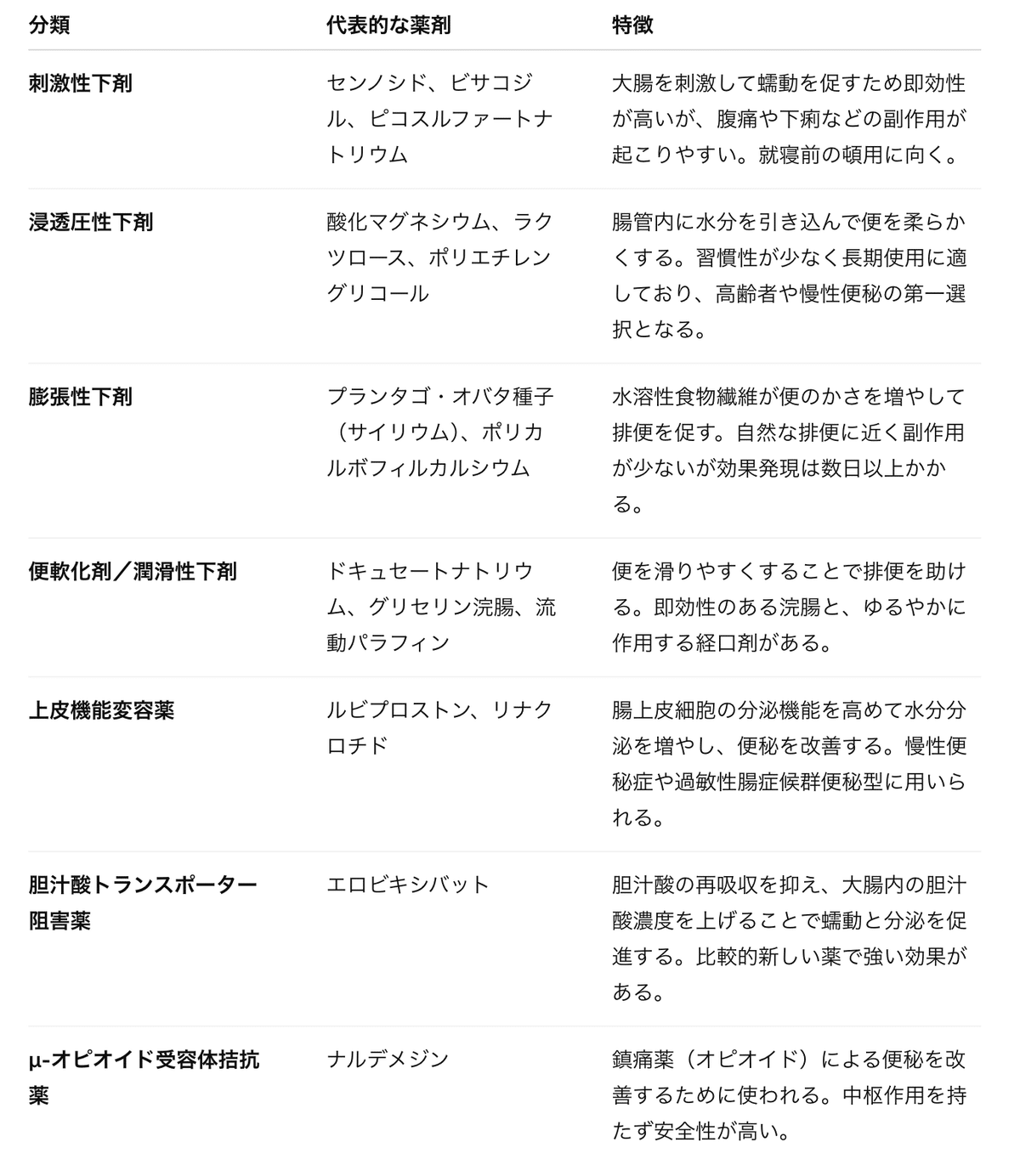

刺激性下剤

刺激性下剤は大腸粘膜や神経を直接刺激して腸管運動を促し、比較的短時間で強力な排便を起こします。代表的なセンノシドやピコスルファートNaは就寝前に服用すると翌朝には排便が得られる即効性が利点ですが、腹痛や下痢を訴える人が多く、副作用発現率は20〜30%と高めです。長期連用で腸が慣れ、服用しないと排便できなくなる「依存性」が指摘されているため、頓用あるいは他剤で効果不十分な時の補助として使うのが基本です。ビサコジルの坐剤は直腸内容物がある場合15〜60分で即効性があり、排便が急務の時に役立ちます。

浸透圧性下剤

浸透圧性下剤は腸管内に水分を引き込み、便を軟らかくして排出を促します。代表的なポリエチレングリコール(PEG)製剤とラクツロースがあり、効果発現まで24〜72時間とゆっくりですが安全性が高く慢性便秘の第一選択薬とされます。PEG製剤は味や匂いがほとんどなく長期投与でも耐性や依存が生じないため、成人・小児ともに広く用いられています。ラクツロースは腸内細菌で分解されガスが発生しやすいため膨満感や放屁が10〜20%報告されています。効果はマイルドで、便秘が重い場合は用量を増やしたり他の薬剤と併用します。

塩類下剤

塩類下剤(主にマグネシウム塩)は電解質の浸透圧作用によって腸管内に水を引き込みます。酸化マグネシウムは日本で最も処方される下剤の一つで、中等度の効果があり6〜8時間で作用します。習慣性はありませんが、腎機能が低下した高齢者では高マグネシウム血症や電解質異常のリスクがあるため定期的な検査と用量調整が必要です。水酸化マグネシウム液やクエン酸Mg(洗腸剤)は即効性が高いものの短期使用に限られます。

膨張性下剤

膨張性下剤は食物繊維などが水分を吸収して便のかさを増やし、自然な蠕動運動を促します。オオバコ(サイリウム)製剤やメチルセルロースは数日続けて服用することで効果が出ます。副作用は少なく、膨満感やガスが5〜10%程度にみられる程度です。日本では保険収載がほとんどなく食品やサプリメントとして利用されることが多いですが、自然な排便習慣を取り戻すために有用です。

上皮機能変容薬

新しい機序の下剤として登場したのが上皮機能変容薬です。ルビプロストンは腸管上皮のクロライドチャネルを刺激して水分分泌を促し、初回投与から24時間以内に効果が現れることが多く、週あたりの排便回数を2〜3回増加させます。リナクロチドはグアニル酸シクラーゼC受容体作動薬で、IBS便秘型の腹痛にも効果があり、下痢が最も多い副作用です。エロビキシバットは回腸末端の胆汁酸輸送体を阻害して大腸への胆汁酸流入を増やし、水分分泌と蠕動を強く促進します。臨床試験では最も強力で排便回数の増加が大きい一方、腹痛・下痢が他薬より多いことが報告されています。これらの薬剤は慢性便秘症の第2〜3選択として使われます。

最新の話題:テナパノール(Tenapanor)

近年米国では腸管のナトリウム/水素交換体を阻害するテナパノール(商品名IBSRELA)がIBS-C(過敏性腸症候群便秘型)の治療薬として承認されています。しかし日本では2023年に慢性腎臓病患者の高リン血症改善薬として承認され、便秘治療薬としては承認されていません。米国企業の決算報告によると、2023年のライセンス収入のうち3,000万ドルは日本の共用キリン社がテナパノールを高リン血症治療薬として承認された際の支払いであると記されています。腸管への作用により下痢などが副作用として報告されているため、便秘への応用が検討される可能性はありますが、国内で便秘治療薬として利用できる状況にはありません。

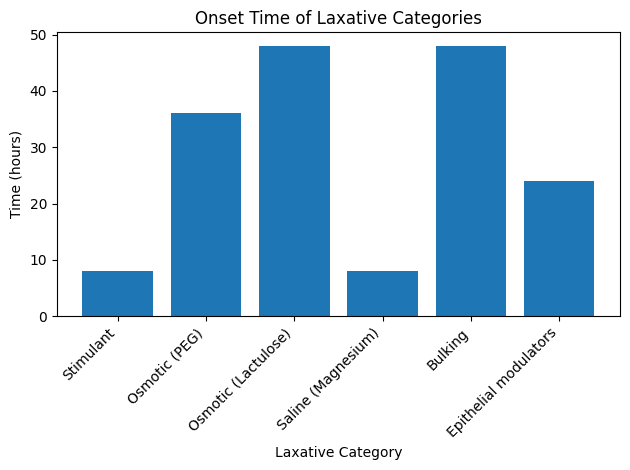

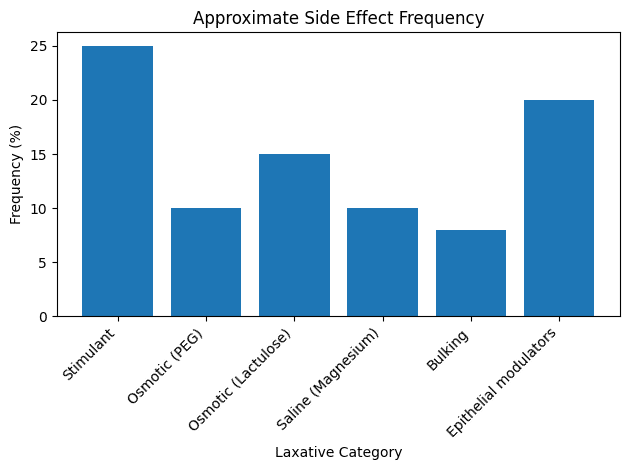

データで見る下剤の違い

下剤は「早く効くが副作用が多いもの」と「ゆっくり効くが安全なもの」があり、どこに重きを置くかで選択が変わります。以下の図は各分類の平均的な効果発現時間、副作用頻度、効果の強さを示しています(あくまで目安)。

効果発現までの時間

刺激性下剤は8時間前後で作用するのに対し、PEGやラクツロースなど浸透圧性下剤や膨張性下剤は1〜3日かかる場合があります。上皮機能変容薬は24時間以内と中間的です。塩類下剤(Mg製剤)は用量や剤型によって幅がありますが10時間程度で作用します。

副作用頻度

刺激性下剤と上皮機能変容薬では副作用(腹痛・下痢など)が相対的に多く、約20〜30%の人に見られることが報告されています。浸透圧性下剤や塩類下剤の副作用頻度は10%前後で比較的少なく、膨張性下剤は最も少ない傾向があります。ただし副作用は個人差が大きく、用量や併用薬によっても変わります。

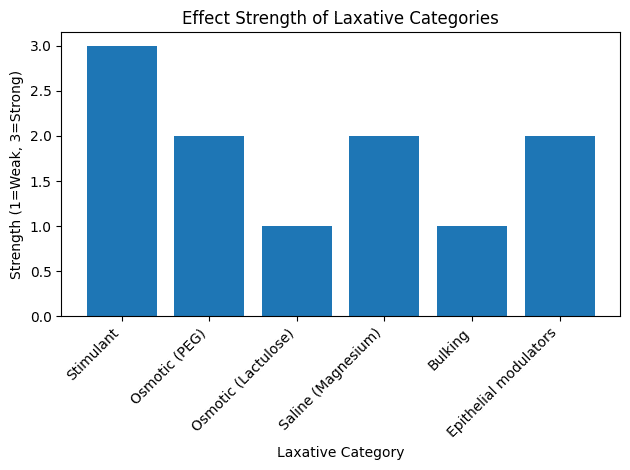

効果の強さ

効果の強さは便秘の程度や目的によって評価が異なりますが、ここでは一般的な臨床経験に基づき3段階で示しました。刺激性下剤とエロビキシバットは強力で、1回の服用で確実な排便が得やすい一方、PEGや塩類下剤は中等度、膨張性下剤は穏やかです。ルビプロストンやリナクロチドは中等度の効果とみなされます。

患者タイプ別おすすめ下剤

便秘は原因や背景により適する薬剤が異なります。ここではよく相談される4タイプの患者に対する推奨薬を挙げます。

高齢者

高齢者では腸の運動機能や飲水量が低下しがちで、薬剤や病気の影響も複雑です。まずは酸化マグネシウムやPEG製剤で便を柔らかくし規則正しい排便習慣を作ります。食物繊維の摂取や生活習慣の改善も重要です。効果不十分な場合に限り、ルビプロストンなど上皮機能変容薬を慎重に追加します。刺激性下剤は腹痛や電解質異常のリスクが高く、連用は避けるべきです。

慢性便秘症(成人)

生活習慣の改善や食物繊維の増加を行っても症状が続く場合、PEG製剤が第一選択となります。次にリナクロチドやルビプロストンなど新しい上皮機能変容薬を検討し、さらに効果が得られない場合にエロビキシバットを選択します。刺激性下剤は頓用に留め、塩類下剤は腎機能に注意しつつ短期的に併用します。

若年女性

若年女性ではダイエットやストレスによる機能性便秘が多く見られます。まずは水分・食物繊維を意識した生活と膨張性下剤(サイリウムなど)を取り入れるのがおすすめです。症状が強い場合は酸化マグネシウムやPEG製剤を併用します。腹痛や過敏性腸症候群を伴う場合はリナクロチドが有効ですが、副作用の下痢に注意しましょう。刺激性下剤の乱用は依存性や腸機能低下を招くため避けます。

小児

小児の便秘は排便習慣や心理的要因が大きく関与するため、まずはトイレトレーニングや食物繊維・水分摂取を整えます。それでも改善しない場合にはPEG製剤を体重に応じて使用するのが第一選択とされています。ラクツロースは味が甘く飲みやすく、特に乳幼児に用いられます。硬便で排泄できない場合はグリセリン浣腸で直腸内の便を取り除き、その後経口薬で維持します。刺激性下剤は小児では原則避けるべきです。

おわりに

下剤には即効性を求める頓用薬から安全性を重視した維持療法まで多くの選択肢があります。便秘の原因や生活習慣、年齢・合併症などによって適切な薬剤は異なります。自己判断で刺激性下剤を乱用することは依存や副作用のリスクが高く、長期的には便秘を悪化させる可能性があります。まずは医師や薬剤師に相談し、生活習慣の改善と併せて安全な治療法を選びましょう。

参考文献

刺激性下剤(センナ・ビサコジルなど)の効果と副作用

- Pare P, Ferrazzi S, Thompson WG, Irvine EJ, Rance L. An approach to the diagnosis and management of irritable bowel syndrome. Can J Gastroenterol. 2014. (刺激性下剤の有効性と副作用についてのレビュー)

浸透圧性下剤(PEG・ラクツロース)

- Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus Polyethylene Glycol for chronic constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2010. (PEGとラクツロースの有効性を比較したメタ解析)

- Voskuijl W, et al. PEG 3350 (Transipeg) versus lactulose in the treatment of childhood functional constipation: a double blind, randomized, controlled, multicentre trial. Gut. 2004. (小児を対象にしたPEGとラクツロースのRCT)

塩類下剤(酸化マグネシウム)

- 厚生労働省「酸化マグネシウム製剤インタビューフォーム」および添付文書(高マグネシウム血症のリスクに関する注意事項)

上皮機能変容薬(ルビプロストン・リナクロチド・エロビキシバット)

- Nakajima A, et al. Randomized controlled trial of lubiprostone in Japanese patients with chronic constipation. J Gastroenterol. 2012.

- Fukudo S, et al. Efficacy and safety of linaclotide in patients with chronic constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Japan. Neurogastroenterol Motil. 2018.

- Fukudo S, et al. Elobixibat for the treatment of chronic constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Gastroenterology. 2018.

テナパノール(日本での承認状況)

- Kyowa Kirin Co., Ltd. 「Tenapanor (XPHOZAH) 日本での承認に関するニュースリリース」2024年2月19日

- Ardelyx, Inc. 「Ardelyx Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results and Provides Business Update」2025年2月報告 (テナパノールは日本で高リン血症治療薬として承認されたが、便秘症治療薬としては承認されていない)