日本には「酒は百薬の長」ということわざがありますが、健康の観点から本当にそうなのでしょうか。近年は大規模コホート研究やメタ解析が進み、適量の飲酒が心臓や認知機能に良い影響を与える一方で、がんや肝疾患などのリスクを高めることが分かってきました。本記事ではアルコール摂取が寿命や主要な疾病に与える影響をわかりやすく解説し、メリットとデメリットを冷静に整理します。

アルコールの種類による違いは小さい

ワイン、ビール、日本酒、蒸留酒などは風味や原料が異なりますが、体内で作用する主要な成分はエタノールです。世界的な疫学調査では、飲料種類による寿命への明確な差はほとんど認められていません。赤ワインにはポリフェノールが含まれ心血管保護が示唆されていますが、その効果は飲み方や食事内容など他の要因に左右され、全体としては「種類より量と飲み方が重要」というのが科学的なコンセンサスです。

寿命への影響:Jカーブの存在

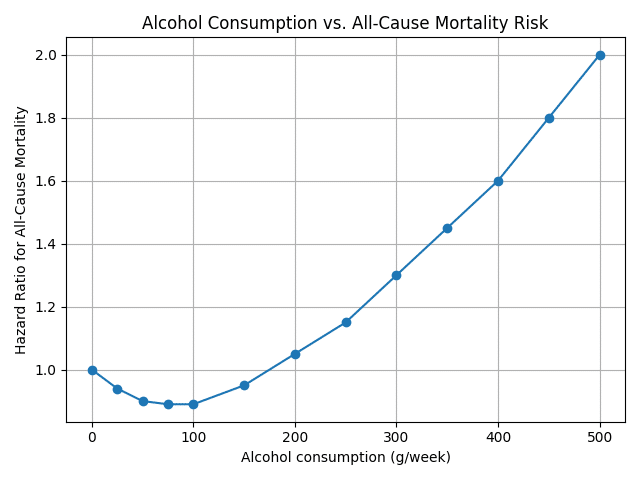

多くの疫学研究では、飲酒量と全死亡率の関係がアルファベットの「J」に似た曲線を描くことが報告されています。ごく少量〜中程度の飲酒者は完全に飲まない人よりわずかに長生きする傾向がある一方、飲酒量が増えるほど死亡リスクが急上昇します。下図は週あたりのエタノール摂取量と全死亡ハザード比を概念的に示したものです。

横軸は1週間に摂取する純アルコール量(g)を示し、縦軸は禁酒者を1としたときの全死亡ハザード比です。飲酒量が0〜100g/週(1日約14g=ビール中瓶1本程度)では死亡リスクがやや低下し、100gを超えるとリスクが増加していきます。300g/週を超えると急激に悪影響が表れ、500g/週では死亡リスクが2倍に達します。

最大の寿命効果が得られるのは1日1杯程度のごく少量飲酒とされます。それ以上の飲酒は飲むほど寿命を縮め、多量飲酒(エタノール100g/日超)の人は余命が数年単位で短くなると推計されています。

認知症:適量ならリスク低下、過量は有害

適度な飲酒は社会的交流を促すことで脳への刺激となり、血管の炎症や血栓形成を抑えるため、アルツハイマー型認知症や血管性認知症のリスクを下げる可能性が指摘されています。複数のメタ解析では、1日1杯程度の飲酒習慣を持つ人の認知症発症率が禁酒者より20〜30%低いとの報告があります。しかしこの効果は交絡因子の影響を完全に排除できず、近年は因果関係に疑問を投げかける研究も増えています。

一方で、大量飲酒や一気飲みは脳萎縮やWernicke–Korsakoff症候群などの原因となり、認知症リスクを大幅に高めます。男性で1日60g以上、女性で40g以上の純アルコールを常用する人では認知症発症リスクが有意に上昇するため、飲みすぎは明確に有害です。

心血管疾患:メリットとデメリットの両方

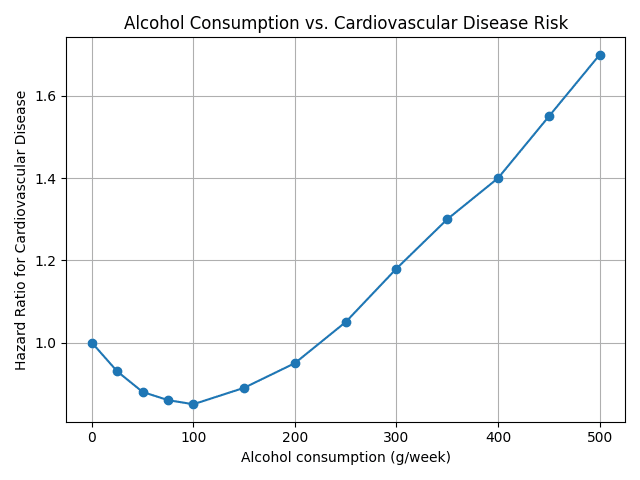

少量飲酒はHDLコレステロールの増加や血液凝固抑制作用を通じて冠動脈疾患(心筋梗塞)のリスクを下げることが報告されています。適度な飲酒者では禁酒者より心筋梗塞の発症率が10〜30%低下するというメタ解析結果も存在します。しかし、脳卒中や心不全、高血圧は飲酒量に比例してリスクが増えることが明らかになっています。

図の読み方:横軸は週当たりのアルコール摂取量、縦軸は心血管疾患全体のハザード比を示します。心筋梗塞については少量でリスクが最も低くなりますが、脳卒中や心不全は摂取量に応じて直線的にリスクが上昇するため、総合的には飲まないほど安全です。

がん:少量でもリスクが増加

世界保健機関(WHO)はエタノールを人に対する確実な発がん物質に分類しています。アルコールは口腔・咽頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなど少なくとも7種のがんのリスクを増やすことが確立しており、安全な閾値は存在しないとされています。

特に女性では、1日10g程度(ワイングラス1杯程度)の飲酒でも乳がんリスクが5〜10%増加することが報告されています。また東アジア人に多い遺伝型(ALDH2欠損型)の人は、アセトアルデヒドの解毒能力が低く、少量でも食道がんリスクが大きく上昇します。がん予防の観点では飲まないのが最良であり、適量飲酒でもメリットよりデメリットが大きくなる人が多いことに注意が必要です。

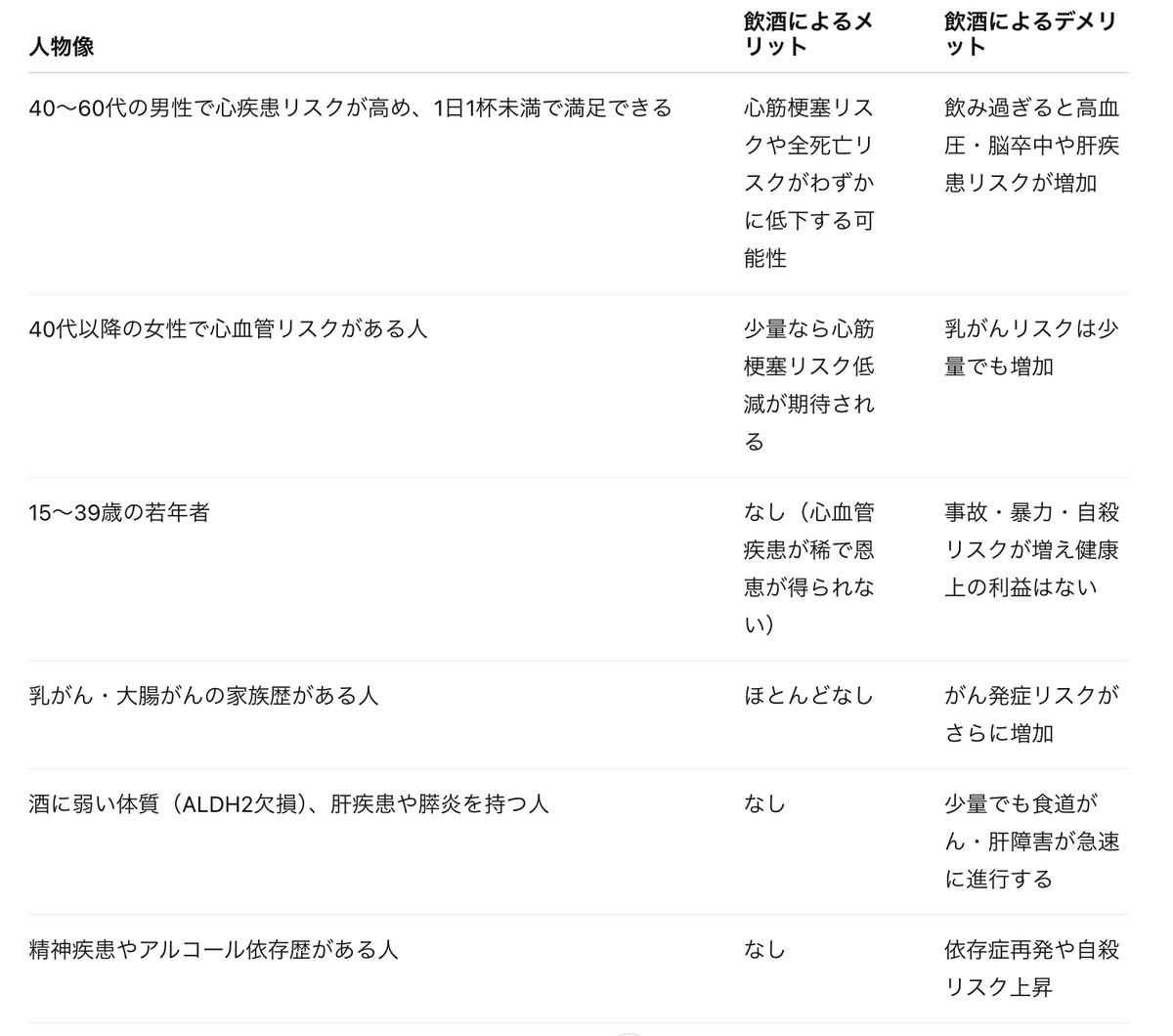

誰にとって飲酒がプラスか、誰が避けるべきか

飲酒の利益と害は年齢・性別・体質などに左右されます。次の表は一般的な傾向をまとめたものです。

ご覧のとおり、飲酒が健康にプラスになる人は限られており、その差もごく僅かです。とくに若年者や女性、がんや肝疾患のリスクが高い人、お酒に弱い体質の人は飲まない方が安全です。一方で、心疾患リスクが高まる中高年男性で、飲酒量を自制できる人にとっては、1日1杯未満の飲酒が健康に寄与する可能性があります。しかしその効果もわずかで、過剰になればすぐに害が上回ります。

まとめとメッセージ

- アルコールの健康影響は飲料の種類よりも総摂取量と飲み方で決まります。

- 全死亡率は週0〜100g(1日約14g)までの少量飲酒で最も低く、それ以上では飲むほどリスクが増加します。

- 認知症や冠動脈疾患に対して適度の飲酒が保護的に働く可能性がある一方、脳卒中・心不全・がんのリスクは少量でも増加します。

- WHOは「健康のためには飲酒しないのが最も安全」と勧告しており、明確な健康目的で飲酒を始める必要はありません。

参考文献

- Stockwell T, Zhao J, Panwar S, et al. Do “moderate” drinkers have reduced mortality risk? A systematic review and meta-analysis of alcohol consumption and all-cause mortality. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2016;77(2):185–198.

(英国バイオバンクを含む複数の大規模コホート研究を解析。飲料の種類ごとの差異も検討) - Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS, et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599,912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet. 2018;391(10129):1513–1523.

(世界83件の前向き研究・約60万人を統合したメタ解析。飲酒量と全死亡・心血管疾患の関係を明示) - Xu W, Wang H, Wan Y, et al. Alcohol consumption and dementia risk: a dose–response meta-analysis of prospective studies. Eur J Epidemiol. 2017;32(1):31–42.

(適量飲酒と認知症リスクに関するメタ解析) - World Health Organization. No level of alcohol consumption is safe for our health. WHO Policy Brief. 2023.

(WHOによるアルコールとがんリスク、健康影響の包括的評価) - World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.

(飲酒と乳がんを含むがん発症リスクの科学的評価) - GBD 2020 Alcohol Collaborators. Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020. Lancet. 2022;400(10347):185–235.

(GBD研究2020による飲酒量・年齢別の健康リスク推計)