2025年9月9日、福岡地方裁判所は九州大学病院に対し、冠動脈バイパス手術を受けた患者への説明義務を怠ったとして慰謝料の支払いを命じる判決を下しました。裁判は医療ミスの有無ではなく、二つの術式の違いとリスクを十分に説明しなかった点に焦点が当てられました。この事件を通して、インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)の重要性と心臓手術の医学的背景、そして社会への影響を考察します。

事件の概要

福岡市の男性(当時74歳)は2018年4月に冠動脈の狭窄を指摘され、九州大学病院で冠動脈バイパス手術を受けました。手術後に脳梗塞を発症し意識障害に陥ったため、家族が病院側に約4,500万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしました。裁判所は手術そのものの技術的な過失は認めませんでしたが、人工心肺を使うオンポンプ手術と人工心肺を使わないオフポンプ手術の二つの術式について十分な説明がなかったとして、病院に約160万円の支払いを命じました。この判決は患者の自己決定権を侵害した点に重きを置いています。

医師の説明義務と法的背景

医療法と患者の理解

日本の医療法第1条の4第2項は、「医師その他の医療提供者は、医療を提供するに当たり適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努めなければならない」と定めていますhourei.net。この条文は、診療行為が単なる技術提供ではなく、患者が十分に理解したうえで自ら選択するという理念に基づいています。説明義務は診療契約に付随する義務とされ、適切な説明が行われない場合は民法上の債務不履行や不法行為に問われることがあります。

最高裁判例と治療の選択肢

説明義務の範囲を示した代表的な判例として、2001年の乳がん手術に関する最高裁判決があります。この判決では、患者に対して乳房切除術以外に乳房温存療法が可能であること、そしてそれを行う医療機関まで知らせる義務があるとされましたcourts.go.jp。つまり、代替となる治療法が存在する場合には、その内容やメリット・デメリットを説明し、患者が自ら選択できるようにしなければならないという考え方が確立されているのです。

冠動脈バイパス手術の二つの術式

冠動脈バイパス術(CABG)は、狭窄した冠動脈の先に新しい血管をつなぎ心筋への血流を改善する手術です。現代では大きく「オンポンプ手術」と「オフポンプ手術」の二つの術式が選択されます。

オンポンプ手術(人工心肺使用)

オンポンプ手術では人工心肺装置を用いて心臓と肺の働きを機械に代行させ、心臓を一時的に停止させて血液を体外循環させます。心臓が止まっているため術者の視野が確保しやすく、吻合(血管の縫合)を精密に行えることが利点です。しかし、人工心肺による体外循環は大動脈のクランプや回路への血液の出し入れなどが必要で、血栓やプラークの飛散による脳梗塞のリスクや全身性の炎症反応が増えると報告されていますjournal.jssoc.or.jp。

オフポンプ手術(心拍動下手術)

オフポンプ手術では人工心肺を使わず、心臓を拍動させたまま安定器具で一部を固定しながら手術します。人工心肺による全身への負担が少ないため、周術期の脳梗塞発生率が低いことや炎症反応が少ないことが利点とされていますjournal.jssoc.or.jp。一方で動いている心臓に対して行うため高度な技術が必要で、吻合の完成度が下がった場合には再手術や追加治療が必要となるリスクも指摘されています。

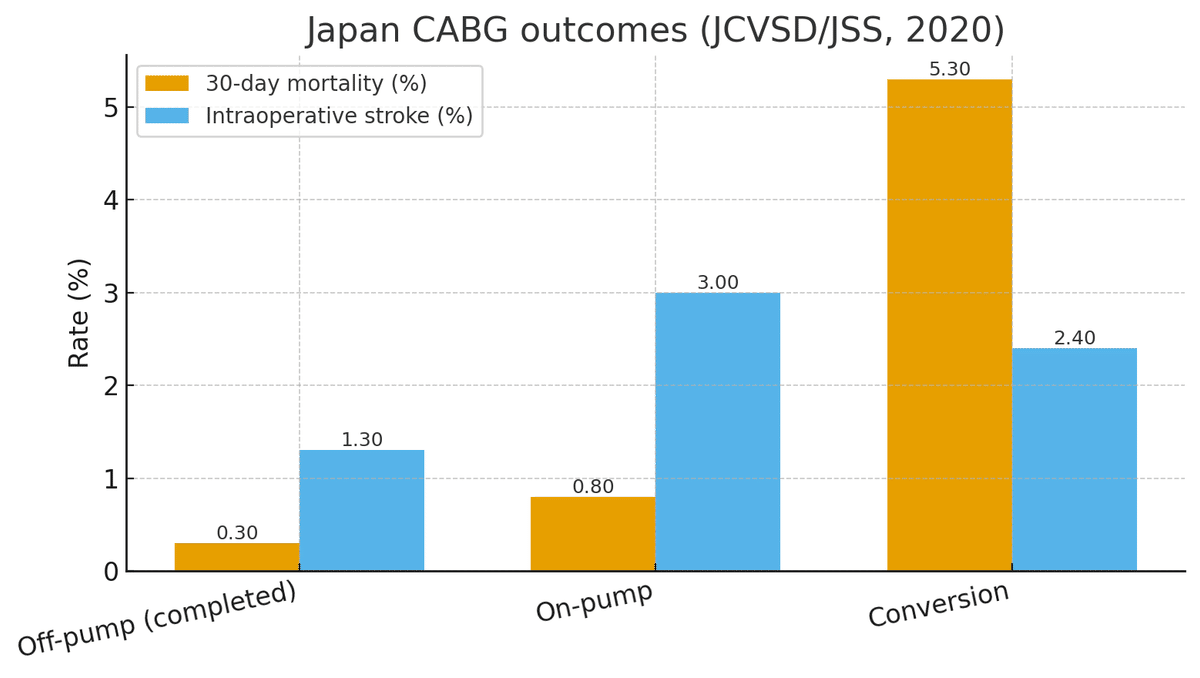

日本の実成績

日本外科学会雑誌による国内データでは、オフポンプ手術を完遂できた症例の30日死亡率は0.3%、オンポンプ手術は0.8%であり、途中でオフポンプからオンポンプへ切り替えたコンバージョン症例では5.3%と高率でしたjournal.jssoc.or.jp。脳梗塞発生率もオフポンプで1.3%、オンポンプで3.0%と差がありましたjournal.jssoc.or.jp。このデータを図にまとめると、以下のようにオフポンプの方が短期成績では良好であることがわかります。

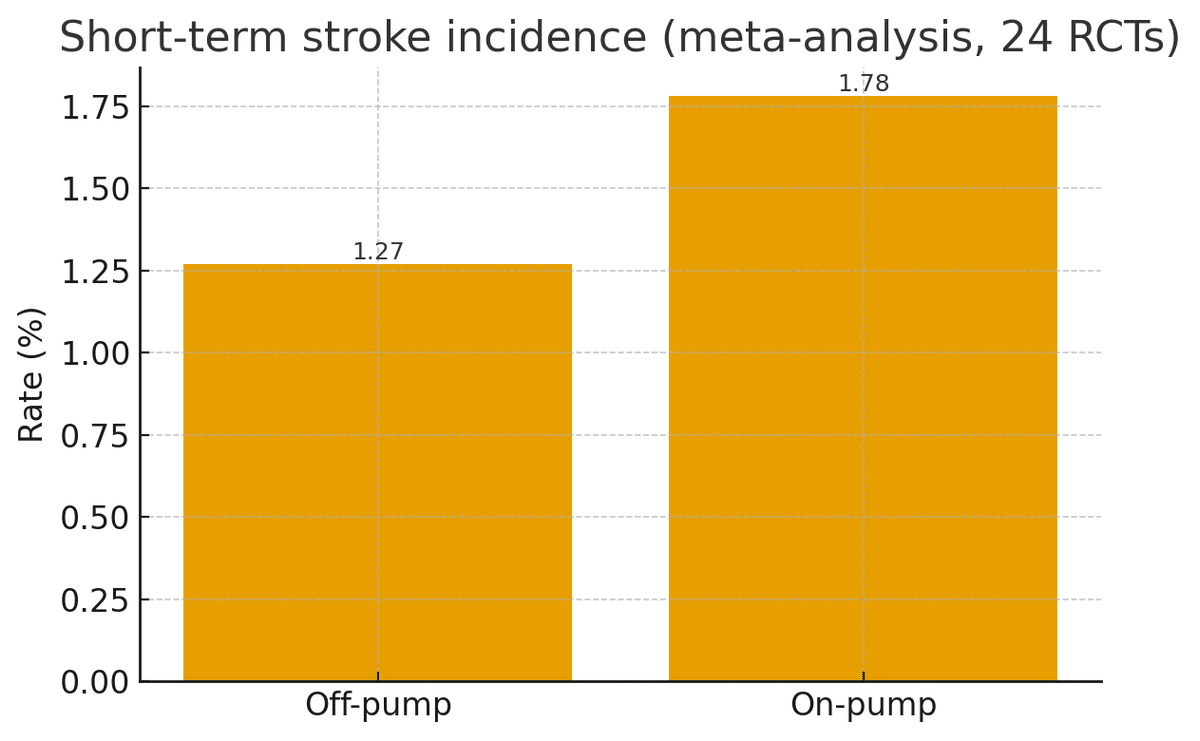

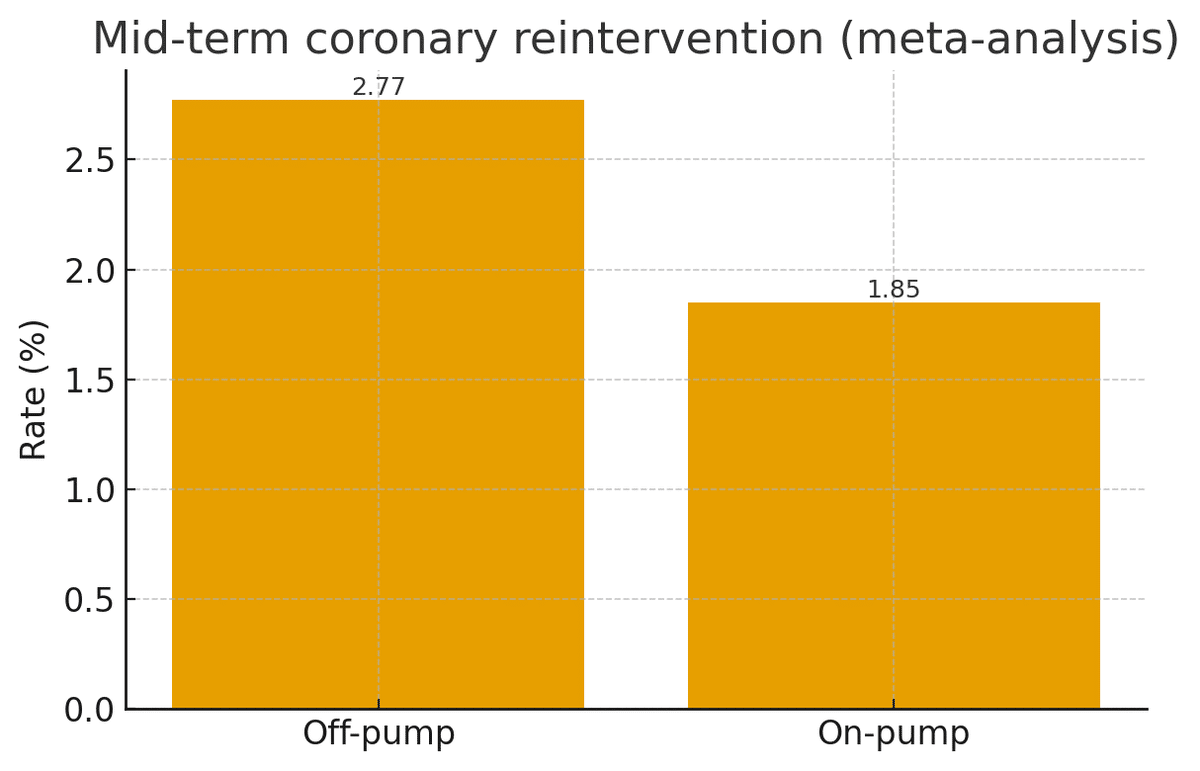

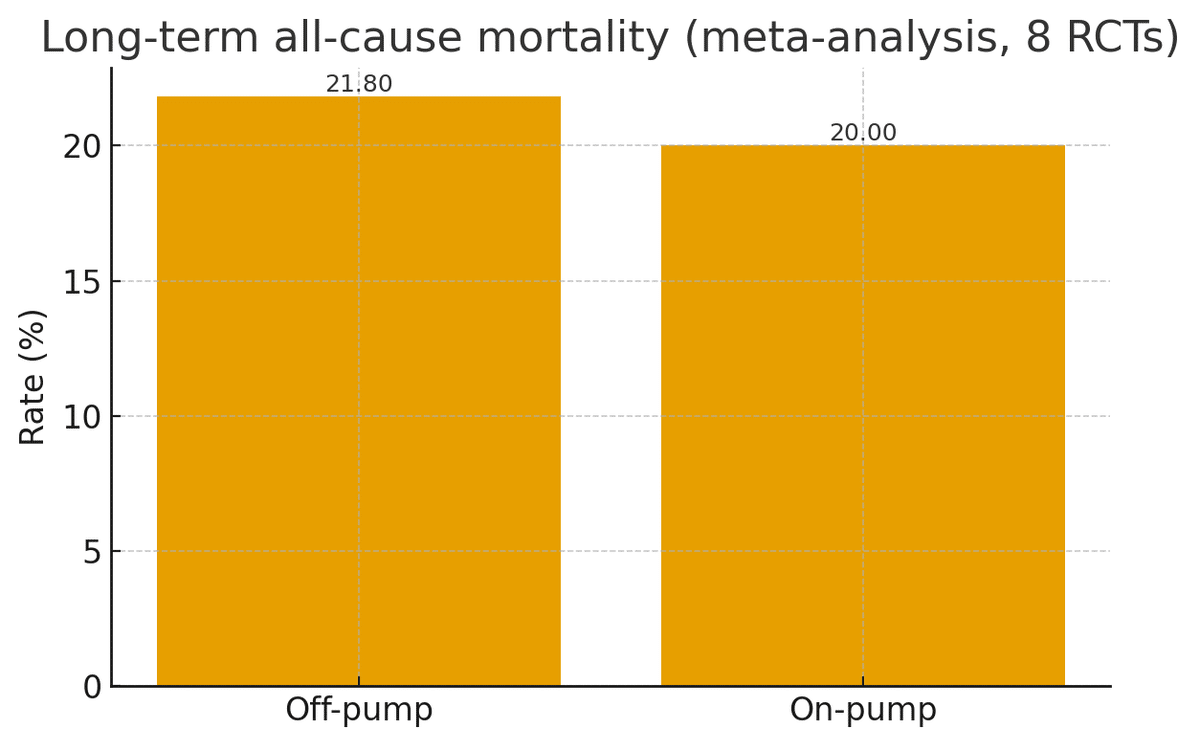

さらに、2024年のメタ解析では24件のランダム化比較試験を統合し、オフポンプ手術群の周術期脳梗塞発生率が1.27%であったのに対し、オンポンプ手術群は1.78%で、オフポンプが有意に低いと報告されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。一方で長期追跡では死亡率がオフポンプ群21.8%、オンポンプ群20.0%とわずかに高く、再手術率もオフポンプの方がやや高い傾向が示されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

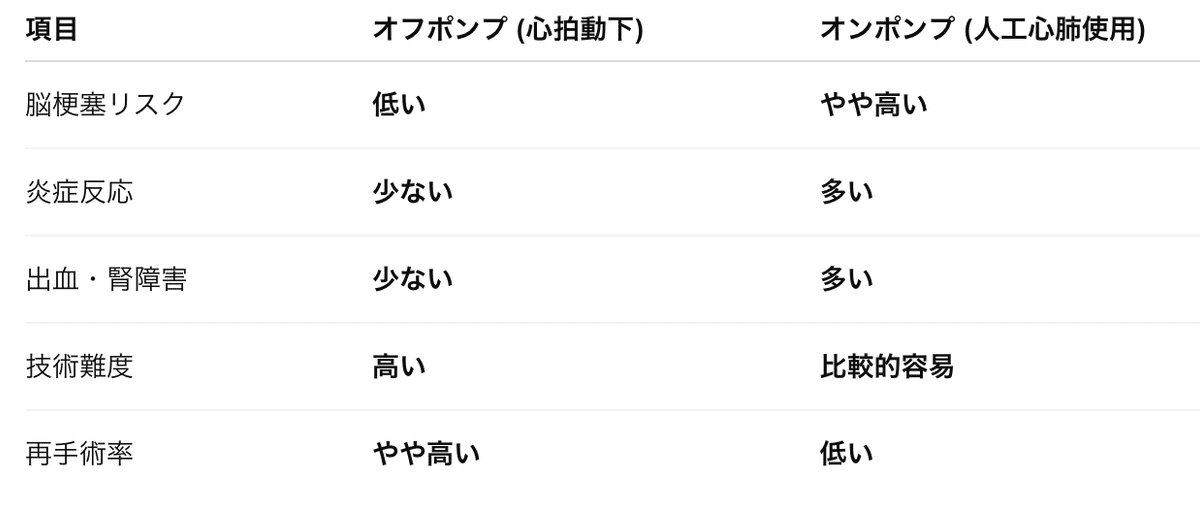

メリット・デメリットの整理

二つの術式の特徴を簡潔にまとめると次のようになります。ここでは各項目の傾向をキーワードで整理しました。

オフポンプは短期的な合併症が少ない一方、術者の経験や技術に左右されやすく長期の血行再建が不十分となる可能性があります。オンポンプは炎症反応や脳梗塞リスクが増えるものの、バイパス完成度が高く長期成績が安定しやすい点が特徴です。このように、どちらの術式にも利点と欠点があり、患者の病状や既往症、執刀医の習熟度によって適した方法が異なるため、治療方針の決定には十分な情報提供と話し合いが不可欠となります。

判決の意義と社会的影響

今回の判決は、手術の選択そのものに過失があったわけではなく、患者へ術式別のメリット・デメリットを十分に説明しなかったことを問題としました。医療法が求める説明義務を再確認するとともに、患者の自己決定権を尊重する姿勢を社会に示したものです。医療現場では、複数の治療法が存在する場合にはその内容やリスクを丁寧に説明し、患者が自らの価値観や生活環境を踏まえて選択できるようサポートすることが求められます。

社会的には、本判決によって患者側の権利意識が高まり、「説明不足」と感じた場合に裁判で争う事例が増える可能性があります。医療機関にとっては説明体制の強化や同意書の見直しが必要となり、医療者と患者が対等な関係で治療方針を決定する文化が進むと考えられます。一方で過剰な訴訟が防衛的医療や医師の過度な負担を招くとの懸念もありますが、根本には透明な情報提供と信頼関係の構築が不可欠であることを今回の事件は教えてくれます。

おわりに

九州大学病院の説明義務違反訴訟は、心臓手術という高度医療の専門性が問われた事件でありながら、医療の本質である「患者が納得して治療を受ける」ことの重要性を改めて浮き彫りにしました。今後は医療者が科学的根拠だけでなく、患者の価値観や希望を踏まえて情報提供し、共同で治療方針を選択していくことが求められます。患者側も分からないことは遠慮なく質問し、自分に合った治療かどうかを主体的に考える姿勢が重要です。医療の透明性と患者参加型の医療が社会全体で広がることで、より安心できる医療環境が実現するでしょう。

参考文献

- 医療法第1条の4hourei.net

- 日本外科学会雑誌「Off‑pump CABGとOn‑pump CABG」:30日死亡率および脳梗塞発生率journal.jssoc.or.jp

- Yang Zら, “Clinical outcomes of on-pump versus off-pump coronary-artery bypass surgery: a meta-analysis.” Medicine (Baltimore), 2024pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- 最高裁判所平成13年11月27日判決(乳がん術式に関する説明義務)courts.go.jp