はじめに

「分子栄養学」あるいは「オーソモレキュラー療法」は、ビタミンやミネラルなど体内に存在する分子を高用量で補給し、健康維持や病気治療を図ろうとする補完代替医療です。ノーベル賞化学者ライナス・ポーリングが1970年代に提唱したもので、「適切な分子を適切な量で摂れば身体は自然に治癒する」という理論に基づいています。しかしこの考え方は、平均的な食事から必要な栄養素を十分に摂取できるという現代栄養学の知見と矛盾し、多くの医学団体から科学的根拠が乏しいと批判されています。実際、米国予防サービス作業部会(USPSTF)が2022年に公表した総合評価では、一般成人ががんや心血管疾患を予防する目的でマルチビタミンやミネラルを摂取しても利益がほとんどなく、βカロチンのように肺がんや心血管死亡を増やす可能性が指摘されています。また、サプリメントは医薬品とは異なり、安全性や有効性を証明しないまま販売できるため、高用量で長期に摂取すると重大な副作用を引き起こすことが知られています。本記事では、オーソモレキュラー療法の理論と実際について、最新の臨床研究や公的機関の報告をもとに検証します

科学的根拠の不足と潜在的リスク

科学的な評価

オーソモレキュラー療法の核心は「通常の食事では栄養が不足しており、高用量のサプリメントで“最適な状態”に近づける」という考え方です。ところが、公的な栄養ガイドラインではバランスの良い食事で必要な栄養素はほぼ摂取できるとされ、特別な疾患がなければ追加のサプリメントは不要とされています。USPSTFのレビューでは、βカロチン摂取が肺がん発症や心血管死を増やすことが示され、ビタミンEやビタミンCを含む他のサプリメントもがんや心血管疾患の予防効果を示さなかったと結論づけています。さらに、ビタミンEは出血性脳卒中のリスクを約22%増やすことがメタ解析で報告されましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。過剰なビタミンC摂取は男性の腎結石リスクを高め、摂取量が1日1000 mgを超えるとハザード比が約1.19に上昇しますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。以下の図表は、βカロチン・ビタミンE・ビタミンCなど高用量サプリメントが示す相対リスクをまとめたものです。

日本におけるサプリメント被害

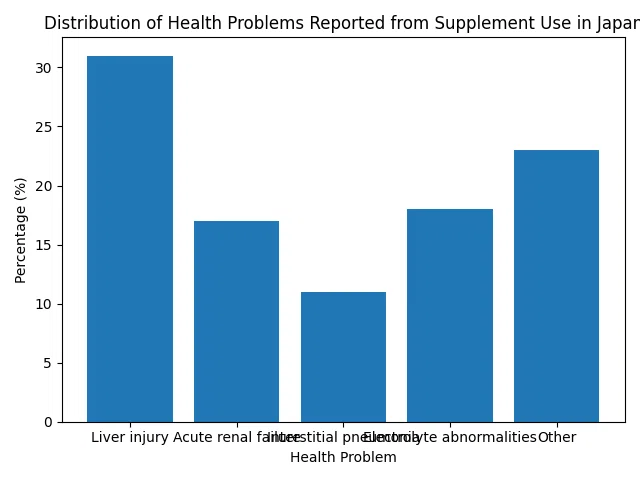

「健康食品だから安全」とは限りません。新潟大学の調査では、日本内科学会に報告されたサプリメント起因の健康被害88例を解析したところ、肝障害が最も多く31%、急性腎不全17%、間質性肺炎11%、電解質異常18%など重篤な症状が報告され、2例は劇症肝炎で死亡しましたhfnet.nibn.go.jp。被害の2/3は摂取開始から3か月以内に発症しましたが、10年以上使用していた人にも重篤例がありましたhfnet.nibn.go.jp。副作用の分布を図示すると以下のとおりです。

このような健康被害は日本の報告制度では十分に捕捉されておらず、ごく一部の指定成分(プエラリア・ミリフィカなど)以外は医療機関や企業に報告義務がありません。そのため、実際の被害が過小評価されている可能性があります。近年では2024年に発覚した紅麹サプリメントによる大規模健康被害が社会問題となり、機能性表示食品制度の見直しが進められています。

がん治療への応用:期待と現実

高濃度ビタミンC療法の歴史

オーソモレキュラー療法のなかで最も注目されてきたのが、がんに対する高濃度ビタミンC点滴療法です。1970年代には静脈投与でがん患者の延命が報告されましたが、その後行われた二つの無作為化プラセボ対照試験(経口摂取10 g/日)では生存期間や症状に差が出ず、効果が否定されていますcancer.gov。このため、米国国立がん研究所(NCI)のPDQ(患者向け情報)でも、高濃度ビタミンCは治癒力の向上や腫瘍縮小をもたらすという明確なエビデンスはなく、FDAの承認も得られていないと記していますcancer.gov。

近年の臨床試験

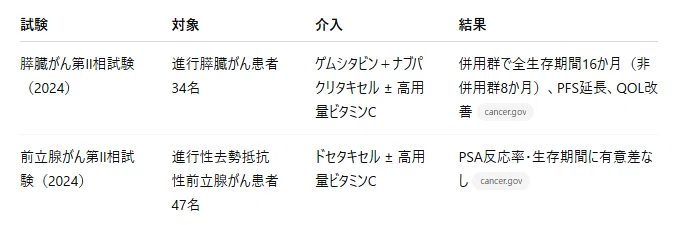

近年は標準治療との併用を検討する臨床試験が進行しています。2024年に報告された進行膵臓がんのランダム化第II相試験では、化学療法(ゲムシタビン+ナブパクリタキセル)に高用量ビタミンC(P‑AscH⁻)を併用した群が、併用しない群と比べて全生存期間が8か月から16か月へと倍増し、無増悪生存期間やQOLも改善しましたcancer.gov。一方、同じ年に実施された進行性去勢抵抗性前立腺がんの第II相試験では、ドセタキセルに高用量ビタミンCを加えても前立腺特異抗原(PSA)反応率や生存期間に改善は認められませんでしたcancer.gov。表1はこれらの主要試験の概要をまとめたものです。

こうした試験はサンプル数が少ない予備的研究であり、特定のがん種で補助療法として有用性が示唆されても、単独療法として標準治療を置き換える根拠はないことを強調すべきです。NCIのPDQでも「高濃度ビタミンCは一般に良好な忍容性を示すが、臨床試験のデザインが厳格ではなく、有効性を証明するにはさらなる研究が必要」と述べられていますcancer.gov。

高容量サプリメントの副作用

具体例と医学的警告

高容量ビタミンやミネラルを「自然だから安全」と考えるのは誤りです。ビタミンCは過剰摂取で腎結石の発症リスクを高め、遺伝的にG6PD欠損症の人では溶血性貧血を引き起こすおそれがありますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。ビタミンEは出血性脳卒中のリスクを増大させる一方で、虚血性脳卒中のリスクをわずかに減らす可能性がありますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。ビタミンAの過剰摂取は骨折リスクを、ビタミンB6の長期大量摂取は末梢神経障害を引き起こす例が報告されています。

日本内科学会に報告された88例のサプリメント関連健康被害では、肝障害が最も多く、続いて急性腎不全、間質性肺炎、電解質異常が見られましたhfnet.nibn.go.jp。これらは一般に市販されているダイエット茶やビタミン含有サプリなどさまざまな製品によって引き起こされ、患者の11%が集中治療室への入院を要し、2例が死亡していますhfnet.nibn.go.jp。複数のサプリメント併用や長期摂取が重篤なリスクを高めることが示唆されます。

日本の制度と規制

日本では医薬品の副作用は厳格に報告・監視されていますが、サプリメントや健康食品の多くは食品として販売されており、製品の安全性試験や有害事象の報告義務が限定的です。厚生労働省は機能性表示食品制度を設けていますが、紅麹サプリメント事件をきっかけに安全管理強化が議論され、2025年には健康被害情報の提供を義務付ける改正が進められています。現時点では、健康被害が発生しても企業が任意に報告する仕組みが多いため、購入者自らが製品の信頼性や安全性を慎重に評価する必要があります。

詐欺的宣伝と注意点

オーソモレキュラー療法を掲げる一部のクリニックでは、「どんながんにも効く」「糖尿病や精神疾患まで治せる」など万能薬のように高濃度ビタミンC点滴を宣伝し、1回数万円から年間100万円以上を請求するケースがあります。しかし、国際的ながん診療ガイドライン(米国NCCN、欧州ESMO、日本のがん診療ガイドライン)では高濃度ビタミンC点滴を標準治療として推奨しておらず、標準治療を先延ばしにすると病状を悪化させる危険がありますcancer.gov。クオクウォッチなどの専門家による批評では、オーソモレキュラー療法の提唱者たちが厳密な臨床試験を行わず、効果のない療法を高額で販売している点が「詐欺的」であると指摘されていますquackwatch.org。こうした誇大広告に惑わされず、医師や公的機関が示す科学的根拠に基づいて判断することが重要です。

まとめ

分子栄養学(オーソモレキュラー療法)は、ビタミンやミネラルを高用量で補給することで健康や病気の治療に役立つとする一部の医療法ですが、科学的な根拠は極めて乏しく、むしろ健康被害のリスクが現実に報告されています。最新の研究でも、βカロチンやビタミンEなど一部のサプリメントはがんや出血性脳卒中のリスクを増加させることが示され、一般成人への予防効果は確認されていません。がん治療において高濃度ビタミンCが補助的に効果を示す可能性はあるものの、いずれの試験も小規模で、標準治療を置き換える根拠にはなりませんcancer.gov。また、サプリメントによる重篤な副作用や紅麹サプリ事件などからも分かるように、過剰摂取は大きな危険を伴います。

健康を維持するためには、栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠が基本であり、サプリメントは不足を補う目的で医師や専門家と相談しながら適切な量を摂るべきです。根拠の乏しい治療法や過大な宣伝に惑わされず、最新の科学的エビデンスと公的機関の情報を参考に、自分の健康を守りましょう。

参考文献

- 米国予防サービス作業部会(USPSTF): Multivitamins, Minerals, and Preventive Health. Evidence summary showing limited benefit and increased risk of βカロチン。

- NIH News in Health (Dec 2021): “Supplements: What You Need to Know.” Supplements are intended to supplement the diet and high doses can cause harm。

- National Cancer Institute PDQ®: Intravenous Vitamin C – Health Professional Version (updated May 13 2025): Overview of high-dose vitamin C, noting lack of clear evidence for cancer treatment and no FDA approvalcancer.govcancer.govcancer.gov。

- University of Iowa Carver College of Medicine: Randomized phase II trial (2024) combining gemcitabine/nab-paclitaxel with high-dose vitamin C for metastatic pancreatic cancer; survival doubled from 8 to 16 monthscancer.gov。

- Paller et al., 2024: Phase II trial of docetaxel with or without high-dose vitamin C in metastatic castration‑resistant prostate cancer; no improvement in PSA response or survivalcancer.gov。

- HFNet(国立健康・栄養研究所): Analysis of 88 supplement-related adverse event reports in Japan; severe cases included liver injury, acute renal failure, and interstitial pneumoniahfnet.nibn.go.jphfnet.nibn.go.jp。

- Alpha‑Tocopherol Beta‑Carotene Study Group (BMJ 2010): Meta‑analysis of vitamin E supplementation showing increased risk of haemorrhagic strokepubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

- Ferraro et al., American Journal of Kidney Diseases 2016: Prospective cohort showing high vitamin C intake increases kidney stone risk in menpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

- Quackwatch: Critical analysis of orthomolecular therapy; notes lack of scientific credibility and potential dangersquackwatch.orgquackwatch.org。

- その他関連資料: 日本の機能性表示食品制度に関する報告、紅麹サプリメント問題に関する厚生労働省・消費者庁の資料(2024–2025年)。