眠れない夜が続くとつらいものです。

安全なデエビゴやロゼレムから処方されることが多いと思いますが、「それでは眠れない!」と強い不満を抱いている人も多いのではないでしょうか。

ここでは睡眠薬について、機序も含めて解説していきます。眠れる夜のお手伝いになれば幸いです。

睡眠薬の主な分類

睡眠薬は作用する部位や作用時間の違いによって分類されます。

主な分類は次のとおりです。

- ベンゾジアゼピン系(BZ系) – 脳内のGABA受容体を介して神経の興奮を抑え、強い催眠と抗不安作用を持ちます。超短時間型から長時間型まで種類があり、入眠から睡眠維持まで幅広い用途に使われます。

- 非ベンゾジアゼピン系(Z薬) – ベンゾジアゼピンと同じ受容体に選択的に作用し、睡眠導入効果が高く筋弛緩が少ないのが特徴です。半減期が短く翌朝の眠気が少ないため、入眠障害に適します。

- メラトニン受容体作動薬 – 体内時計に働きかけて自然な眠りを誘う薬です。依存性が極めて低く、高齢者や生活リズムの乱れに伴う不眠に向きます。

- オレキシン受容体拮抗薬 – 覚醒物質オレキシンの受容体を遮断する新しいタイプの薬で、入眠障害にも睡眠維持障害にも効果があります】。自然な睡眠リズムを保ちながら眠りを促すのが特徴です。

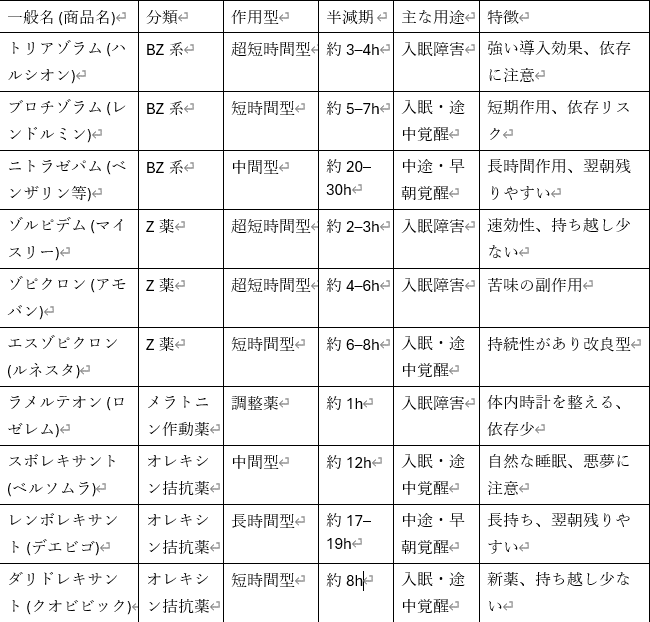

主な睡眠薬の比較

下表では、日本でよく処方される代表的な薬剤をまとめました。作用時間(半減期)はあくまで目安で、個人差があります。

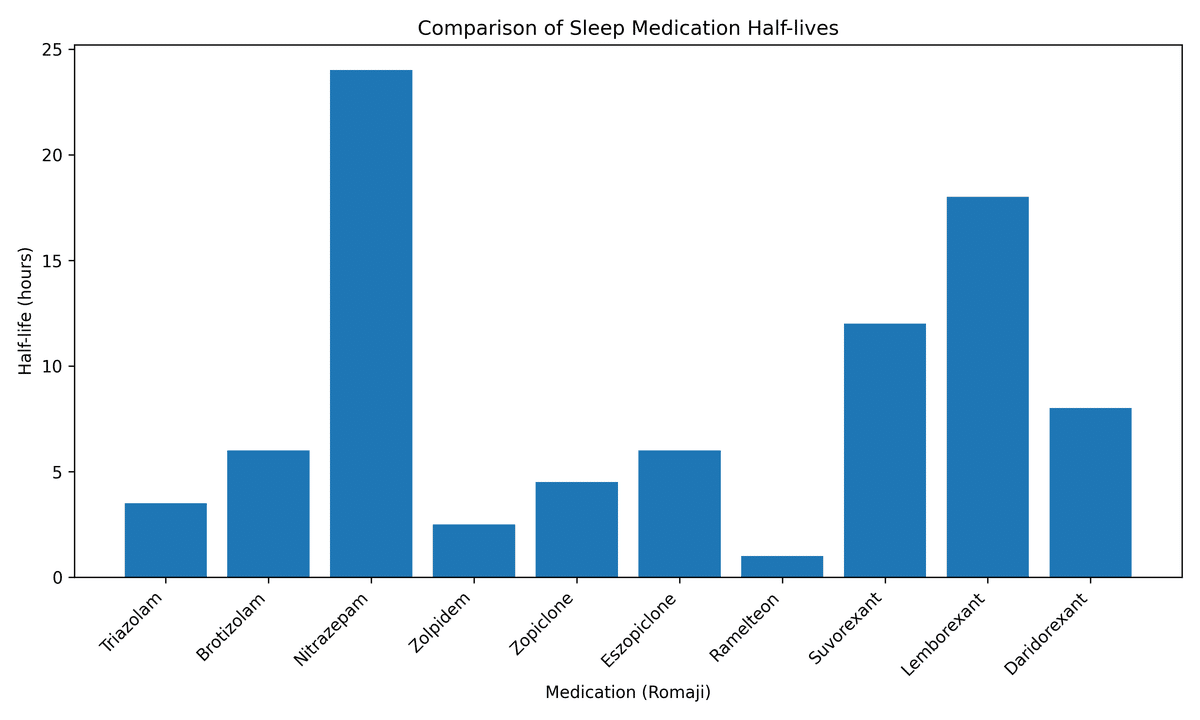

半減期の比較

睡眠薬は半減期の長さによって「どのくらい持続するか」が異なります。半減期が短いほど翌朝に残りにくく、長いほど夜通し睡眠を維持しやすくなります。下の図は代表的な薬剤の半減期を比較したものです。

各分類のメリットとデメリット

ベンゾジアゼピン系

メリット:

- 即効性が高く、不安を和らげる効果もある。寝つきが悪い場合に有効です。

- 種類が豊富で、作用時間に応じた選択ができます。

デメリット:

- 依存性や耐性ができやすく、長期間の連用に注意が必要です。

- 筋弛緩作用が強く、高齢者では夜間の転倒や翌朝の眠気が問題になることがあります。

非ベンゾジアゼピン系(Z薬)

メリット:

- 速効性があり、翌朝の持ち越し効果が少ないため日中の活動に影響しにくいです。

- 筋弛緩作用が弱いので、転倒リスクが比較的低いとされています。

デメリット:

- 依存性がないわけではなく、長期連用や用量増加には注意が必要です。

- 一部の薬剤では苦味や異常行動(夢遊様行動など)が報告されています。

メラトニン受容体作動薬

メリット:

- 体内時計を整えることで自然な眠りを促し、依存や耐性の心配がほとんどありません。

- 高齢者や生活リズムの乱れによる不眠に向いています。

デメリット:

- 効果が穏やかで即効性に欠けるため、強い不眠では単独では不十分なことがあります。

オレキシン受容体拮抗薬

メリット:

- 覚醒システムをオフにすることで自然に近い睡眠を誘導し、入眠障害にも睡眠維持にも有効です。

- 筋弛緩作用がなく、依存性が低いと期待されています。

デメリット:

- 新しい薬のため価格が高く、翌朝の眠気や悪夢などの副作用が報告されています。

- 食後に服用すると効果が遅れることがあるので、就寝前の空腹時に飲む必要があります。

睡眠薬と上手に付き合うために

睡眠薬は上手に使えばつらい不眠を和らげる助けになりますが、自己判断で常用したり量を増やしたりすることは危険です。以下のポイントに注意しましょう。

- 医師の指示を守る – 用量や服用タイミングは必ず医師の指示に従い、自己調整しないこと。

- 生活習慣の見直し – 睡眠衛生(寝室環境や就寝前の過ごし方)や認知行動療法など非薬物療法と併用することで、薬への依存を減らせます。

- 突然中止しない – 長期使用後に急にやめると反跳性不眠が起こることがあるので、減量は医師と相談しながら徐々に行います。

- アルコールと併用しない – お酒と一緒に飲むと作用が強まり、呼吸抑制など危険が高まります。

おわりに

日本で処方される睡眠薬は多彩で、それぞれにメリット・デメリットがあります。表やグラフを参考に、自分の不眠のタイプに合った薬を医師と相談し、適切に使うことが大切です。また、薬に頼りすぎず生活習慣の改善を心がけることが安定した睡眠への近道です。

参考文献

- 厚生労働科学研究班・日本睡眠学会ワーキンググループ『睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン』2013-2014改訂版jssr.jpjssr.jp – 睡眠薬の分類や作用時間、使用上の注意点についてまとめられた国内ガイドライン。ベンゾジアゼピン系と非ベンゾジアゼピン系の比較や長期使用試験データに関する記載あり。

- 日本薬理学雑誌, 156巻2号 (2021), 古戎道典ほか「新規オレキシン受容体拮抗薬レンボレキサントの薬理効果と臨床的有用性」jstage.jst.go.jpjstage.jst.go.jp – レンボレキサント(デエビゴ)の作用機序や第III相試験結果を紹介した総説。オレキシン受容体拮抗薬の生理的な睡眠誘導効果や翌朝への持ち越しリスクの低さを示すデータが報告されている。

- Schroeck JL, et al. “Review of Safety and Efficacy of Sleep Medicines in Older Adults.” Clin Ther. 38(11):2340-2372, 2016pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov – 高齢者における睡眠薬の安全性と有効性に関するレビュー論文。ラメルテオンが高齢者の入眠障害に有用で副作用が少ないこと、非ベンゾジアゼピン系がベンゾジアゼピン系より認知機能や転倒への影響が小さいことなどが述べられている。

- Translational Psychiatry (Nat. Publishing), 13:100 (2023), Inoue et al. “Orexin receptor antagonists in the treatment of insomnia associated with psychiatric disorders: a systematic review.”nature.comnature.com – オレキシン受容体拮抗薬の依存性リスクの低さや、ベンゾジアゼピン系からのスイッチ療法に関する知見をまとめた最新の総説。DORAが低依存性で有望な治療選択肢であることが示唆されている。

- Huedo-Medina TB, et al. “Benzodiazepine and zolpidem for chronic insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy.” J Clin Psychiatry. 68(9):e1260-7, 2007pmc.ncbi.nlm.nih.gov – 睡眠薬のプラセボに対する効果量を定量的に検証したメタアナリシス論文。ベンゾジアゼピン系・Z系薬物は入眠潜時短縮や総睡眠時間延長において有意な効果がある一方、その改善幅が平均して数十分程度であることが示されている。

- 米国FDA承認情報 Suvorexant (Belsomra) 審査報告書, 2014en.wikipedia.org – スボレキサントの薬物動態(半減期約12時間など)や有効性・安全性に関するデータ。オレキシン拮抗薬の作用時間に関する客観的指標を提供。

- 米国FDA承認情報 Lemborexant (Dayvigo) 審査報告書, 2019ncbi.nlm.nih.gov – レンボレキサントの臨床薬理試験の結果。半減期17~19時間であること、5mgと10mgそれぞれの効果持続や副作用に関するデータが含まれる。

- Dang A, et al. “Daridorexant: A New Dual Orexin Receptor Antagonist for Insomnia.” Ann Pharmacother. 56(7):758-766, 2022pharmacytimes.com – 新薬ダリドレキサントの薬理プロファイルを解説した論文。ダリドレキサントは半減期8時間と他のオレキシン拮抗薬より短く、翌日の持ち越しが少ないことが特徴と述べられている。

- 厚生労働省「睡眠薬の安全な使い方マニュアル」2019年改訂版jssr.jpjssr.jp – 不眠症治療における安全対策をまとめた資料。睡眠薬の漫然投与を避け、睡眠衛生指導や認知行動療法を早期から取り入れる重要性が強調されている。