当院では帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の接種を行っています。今回は最近の帯状疱疹ワクチンと認知症について解説します。

帯状疱疹とはどんな病気か?

帯状疱疹(たいじょうほうしん)は、子どもの頃にかかった水ぼうそう(水痘)ウイルスが体内に潜伏し、加齢や免疫低下によって再活性化することで発症する病気です。神経に沿って片側の皮膚に帯状の水ぶくれを伴う発疹が現れ、強い痛みを引き起こします。 特に高齢になるほど発症率が高く、帯状疱疹は70代で発症する人が最も多いことが報告されています。主な合併症として、皮疹が治った後も痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。まれに聴力障害や視力障害、脳卒中のリスク増加など重い合併症を引き起こすことも知られています。

帯状疱疹ワクチンの本来の効果と対象者

帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹およびその合併症を予防するためのワクチンです。接種により免疫を高め、水痘帯状疱疹ウイルスの再活性化(帯状疱疹発症)を防ぎます。これにより、つらい痛みやPHNなどの後遺症を予防でき、高齢者の生活の質を守ることが期待されています。

接種が推奨される年齢層: 帯状疱疹は加齢とともにリスクが高まるため、各国で中高年以降の接種が推奨されています。日本では2025年度から、65歳の人(および一定の経過措置対象の70歳以上の人)が定期接種の対象になりました。これは公費で接種できる制度で、65歳以上での接種が推奨されていることを意味します。また、免疫機能が極端に低下している60~64歳の方も対象に含まれています。一方、米国疾病予防管理センター(CDC)は50歳以上の成人に帯状疱疹ワクチン(シングリックス)2回接種を推奨しています。いずれも高齢の方ほど帯状疱疹リスクが高いため、50~60代以降での予防接種が推奨されていると考えてよいでしょう。

ワクチンの種類:シングリックスと従来型ワクチン

現在利用できる帯状疱疹ワクチンには、大きく2種類があります。

- 従来型ワクチン(生ワクチン): 「乾燥弱毒生水痘ワクチン(商品名:ゾスタバックスなど)」と呼ばれるもので、生きた水痘ウイルスを弱毒化したものです。皮下に1回接種します。効果は中程度で、50~60代で約5~6割の発症予防効果がありますが、高齢になるほど効果が下がり、80代では2割程度まで低下するとの報告もあります。免疫低下が著しい人(HIV感染者や免疫抑制治療中の方)には、生ワクチンは使用できません(生きたウイルスを含むため)。米国ではこの生ワクチンは現在使用中止となり、より効果の高い新しいワクチンに置き換わっています。

- 新しいワクチン(シングリックス®): ウイルスの成分の一部(糖タンパク質E)を利用した組換えサブユニットワクチンです。不活化ワクチンのため、生ワクチンと違いウイルスそのものは含まれておらず、免疫力が低下している人にも使用できます。筋肉内に2回接種する必要があり(通常2か月間隔)、2回の接種完了が重要です。非常に高い予防効果を示しており、臨床試験では50歳以上で97.2%、70歳以上でも89.8%の発症予防効果が確認されています。効果の持続も長く、接種後少なくとも9〜10年は高い効果が維持され、10年後でも約7割の予防効果が残ることが報告されています。この高い有効性と持続効果により、各国で帯状疱疹予防の標準となっているワクチンです。

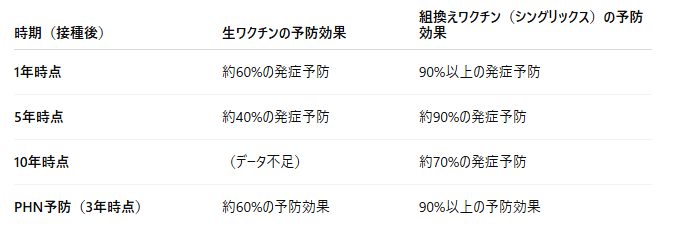

効果の比較: 厚生労働省によるデータを表にまとめると以下のようになります。

表:帯状疱疹ワクチンの予防効果の比較(PHN:帯状疱疹後神経痛)

このように、新しいシングリックスの方が予防効果が高く持続することが分かります。生ワクチンも一定の効果はありますが、時間とともに効果が落ちるため、近年ではシングリックスへの置き換えが進んでいます。

副反応と安全性について

帯状疱疹ワクチンの副反応(副作用): 接種後に現れる症状としては、どちらのワクチンでも注射部位の痛みが非常に頻繁(過半数)に報告されています。生ワクチンでは接種部位の発赤(赤み)や腫れ、かゆみなどが一般的で、一部に発熱がみられることもあります。シングリックスでは筋肉痛、疲労感、頭痛、悪寒、軽い発熱、**消化器症状(吐き気・下痢など)**が30%前後の頻度で起こりうると報告されています。これらの症状は通常1~3日程度でおさまる一時的なものです。重篤な副反応はまれで、両ワクチンともごく稀にアナフィラキシー(重いアレルギー反応)やショック症状が報告されていますが、発生率は非常に低く、安全性は全般的に高いといえます。ワクチン接種後は念のため15~30分ほど体調観察を行い、副反応がないか確認すると安心でしょう。

費用と費用対効果

費用の目安: 帯状疱疹ワクチンは、公的補助のない場合は自費接種となります。シングリックスの場合、2回接種の総額は約4〜5万円(1回あたり約2万円強)が目安です。自治体の定期接種対象であれば、公費負担により自己負担が大きく減免されます。例えば2025年度から始まった65歳の定期接種では、自治体によって自己負担額は異なるものの無料~数千円程度で接種できる制度が整えられています。

費用対効果(コストパフォーマンス): ワクチンは高価ですが、その効果によって医療費やQOL(生活の質)低下を防げるため、経済的価値が認められています。海外の研究では、シングリックスによる予防は医療費節減や健康寿命延伸の効果からみて費用対効果が高いと結論づけられています。実際、複数の研究で「シングリックス接種は帯状疱疹およびPHNの予防策として費用対効果が良好(有利)である」と報告されています。また日本における経済評価でも、65歳でシングリックスを接種した場合の費用対効果は1QALY(質調整生存年)あたり約420万円との試算があり、これは日本の公的医療で採用する目安(約500万円/QALY)を下回っています。つまり、日本政府が65歳以上への定期接種を開始した背景には、ワクチンの費用に見合う十分な健康上のメリットが期待できるという判断があるのです。

帯状疱疹ワクチンと認知症リスクの関係

近年、帯状疱疹ワクチンの接種が将来的な認知症リスク低下に関連する可能性が指摘され、注目を集めています。認知症はアルツハイマー病をはじめ様々な原因で起こりますが、その予防策の研究が世界中で進められています。従来は脳内のアミロイド斑やタウたんぱくの蓄積が主要な原因と考えられてきましたが、ウイルス感染など他の要因にも着目した研究が増えてきました。

ウイルス感染と認知症仮説: ヘルペスウイルス(HSV-1や水痘帯状疱疹ウイルスなど)の神経感染がアルツハイマー型認知症の発症に関与しているのではないか、という仮説があります。実際、水痘帯状疱疹ウイルスは脳内にも潜伏感染する可能性があり、帯状疱疹の際に中枢神経に炎症を起こすことが指摘されています。これが蓄積すると脳にダメージを与え、長期的に認知機能に影響を及ぼす可能性があります。帯状疱疹ワクチンでウイルスの再活性化(帯状疱疹発症)を抑えれば、ウイルスによる神経への悪影響を減らし、結果的に認知症の発症リスクも下がるのではないか、というのが1つの考え方です。またワクチン接種そのものが免疫システムを刺激・強化し、脳内の老廃物除去や炎症制御に寄与する「オフターゲット効果」があるのではという指摘もあります。これらはまだ仮説段階のメカニズムですが、世界の研究者が注目して検証を進めているところです。

疫学研究によるリスク低下の報告

帯状疱疹ワクチン接種者の認知症リスクを調べた大規模な疫学研究が近年いくつか発表されています。中でも注目されたのが、ウェールズ(英国)における高齢者約28万人を対象にした解析です。この研究では、2013年にウェールズで帯状疱疹ワクチン(当時は生ワクチン)が導入された際の**「偶然の実験」的な状況を活用しています。具体的には、導入初年度に79歳の人だけが接種対象**となり、80歳以上は生涯対象外という年齢制限が設けられました。その結果、誕生日がたった数週間違うだけで接種できるグループ(79歳)とできないグループ(80歳)が生まれました。この二群は年齢以外は背景がほぼ同等と考えられるため、ワクチン接種の効果を比較する理想的な条件となりました。

7年間の追跡で、この研究は非常に興味深い結果を示しました。帯状疱疹ワクチンを受けた人は、受けなかった人に比べて認知症の発症率が約20%低下したのです。これは他のどの既知の介入より大きなリスク低減効果であり、研究者らも「非常に衝撃的な結果」とコメントしています。実際の数字では、7年間で認知症診断の発生率がワクチン未接種群の約8人に1人から、接種群では約10人に1人に減少した計算になります(絶対リスク差約3.5ポイント減)。さらに興味深いことに、この効果は女性でより顕著でした。女性の方が帯状疱疹にかかりやすいことや、一般にワクチン接種後の抗体価が高い傾向があることが背景にあるかもしれないと指摘されています。

別の分析では、死亡診断書上の「認知症による死亡」の発生率もワクチン接種可能群で有意に低下しており、ワクチン接種による認知症リスク低減が一貫して示唆されました。また米国では、生ワクチンからシングリックスへの切り替え時期を利用した研究が行われ、新しいシングリックスでも接種後6年間で有意な認知症リスク低減効果がみられたとの報告があります。具体的には、シングリックス接種により認知症の診断が出るまでの期間が平均で17%延長し(認知症発症が遅れる)、認知症になった人でも発症を約164日遅らせる効果が示されたといいます。この効果も女性の方が大きかったとのことです。

因果関係はまだ未解明

以上のように、複数の観察研究で**「帯状疱疹ワクチン接種者は認知症になりにくい」という傾向が見られています。しかし注意すべきは、これらはいずれも観察疫学研究(コホート研究)であり、「ワクチンが認知症を予防する」という因果関係を証明したものではない点です。ワクチンを受ける人は健康意識が高く他の生活習慣も良好である、という「ヘルシーユーザー・バイアス(健康志向バイアス)」が結果に影響した可能性もあります。実際、過去の単純な比較研究ではこのバイアスが排除できず、明確な結論を出せませんでした。ウェールズの研究は自然実験の手法でバイアスを極力排除していますが、それでも完璧に因果を証明するには至っていない**とされています。専門家も「有望な結果だが、因果関係の証明にはランダム化比較試験が必要」と強調しています。

また、観察期間が7年前後と比較的短いこと、認知症の診断が医療記録に基づいており軽症例の見落としの可能性があること、生ワクチンとシングリックスで効果が異なる可能性が残っていることなど、現在のエビデンスにはいくつかの限界も指摘されています。特に米国では既に生ワクチンが使われておらずシングリックス主体となっているため、将来的にシングリックスで同様の効果が得られるかを検証する必要があります(幸い2024年の研究でシングリックスにも効果の兆候が示されました)。今後、大規模な臨床試験が計画されれば因果関係がより明確になるでしょう。

おわりに:現時点で言えること

帯状疱疹ワクチンは本来、高齢者の辛い帯状疱疹や神経痛を予防するための有効なワクチンです。その高い効果と安全性から、日本でも定期接種に組み入れられるなど、広く推奨されています。さらに近年の研究で、「ワクチン接種が認知症予防にもつながる可能性」が示唆されており、大きな話題となっています。この効果についてはまだ確定ではありませんが、もし将来的に因果関係が確認されれば、帯状疱疹ワクチンは認知症予防の観点からも価値ある介入となり得ます。現在言えるのは、少なくともワクチン接種で帯状疱疹を防ぐこと自体が高齢者の健康維持に大いに役立つということです。帯状疱疹にかかった人の約半数は80歳までに経験すると言われ、その苦痛や合併症を考えればワクチンを受けるメリットは明らかです。認知症への効果は「思わぬ二次的な恩恵」として期待しつつ、引き続き研究の進展を注視していきましょう。

参考文献

- 厚生労働省: 「帯状疱疹ワクチン」(2023年改訂) – 帯状疱疹の概要、ワクチン効果・安全性について公式解説

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Shingles Vaccine Recommendations (2024) – 米国における帯状疱疹ワクチン推奨年齢や接種スケジュール

- Geldsetzer P. et al., A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia. Nature. 641, 438–446 (2025) – 帯状疱疹ワクチン接種と認知症発症の関連を検証した大規模研究(ウェールズでの自然実験)

- Taquet M. et al., The recombinant shingles vaccine is associated with lower risk of dementia. Nat Med. 30(10):2777-2781 (2024) – シングリックス接種による認知症リスク低下を示唆した米国電子記録データ研究

- Iacobucci G., Shingles vaccine may help cut dementia risk, study suggests. BMJ. 389:r722 (2025) – Nature掲載のウェールズ研究に関するBMJニュース

- Rubin R., Researchers Are Exploring the Role of Shingles—and a Protective Role of Shingles Vaccine—in Dementia. JAMA. 332(18):1505-1507 (2024) – 帯状疱疹と認知症の関連についての展望をまとめたJAMAの記事(米国)