新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)のパンデミックは、世界中で人の行動様式を大きく変えました。家庭や学校、職場でマスクや手洗い、ソーシャルディスタンスを徹底した結果、他の病原体に触れる機会も減少しました。一方で、SARS‑CoV‑2 に感染した人が増え、全身の炎症や免疫応答に影響を与えることもわかってきています。そのため近年、免疫負債や免疫窃盗といった言葉が話題となりました。どちらも専門用語ではありませんが、パンデミック後の感染症の流行を考えるうえで参考になる比喩です。この記事では、医療従事者や一般の読者にもわかりやすい形で両者の違いと背景、最新の研究結果を解説します。

免疫負債(immunity debt)とは?

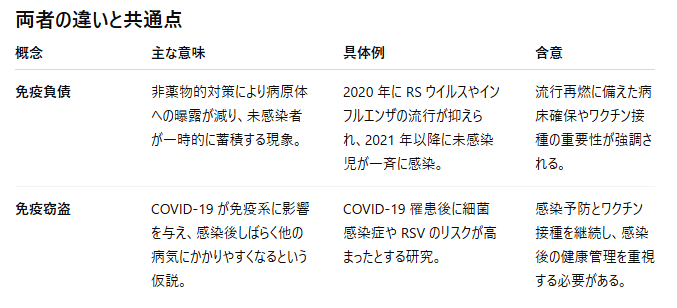

「免疫負債」は、フランスの小児感染症学会が 2021 年に提唱した概念で、マスクや外出制限などの対策によって他の病原体への曝露が減り、免疫システムが刺激される機会が失われた結果、集団として感受性が高まることを指します。たとえば COVID‑19 流行中にインフルエンザや RS ウイルスの流行がほとんど見られなかった国では、未感染のまま育った子ども達が一斉に感染する「空白期間」が生じました。対策解除後、未感染者が一気に増えたことによって 感染症の流行が平年を上回る規模で再燃した という現象が世界各地で確認されています。

RSウイルスの流行例

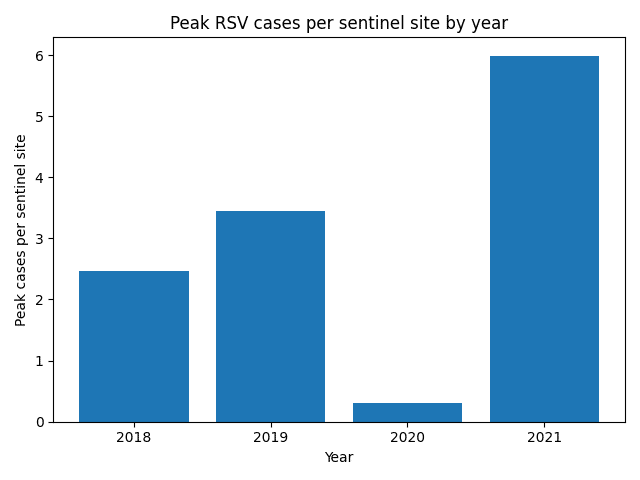

日本の国立感染症研究所の RS ウイルスサーベイランスによると、2018〜2019 年は夏から秋にかけてピークを迎えましたが、COVID‑19 対策が行われた 2020 年には流行がほとんど消失しました。そして 2021 年には、従来よりも早い時期(春〜初夏)に 過去最高レベルの大規模流行 が観察されました。下のグラフは、各年における定点あたり報告数のピーク値を示したものです。

このように 2020 年に流行が抑え込まれた反動で 2021 年に急増した現象が「免疫負債」的と説明されます。ただし、これは 集団レベルで感受性者が一時的に増えたことによる流行の戻り を示すもので、マスクや手洗いによって個々の免疫力が弱くなったという意味ではありません。

インフルエンザの動向

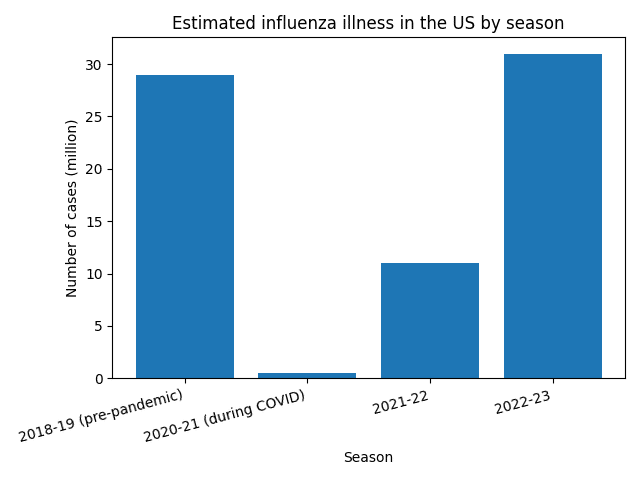

米国では、パンデミック前の 2018–19 シーズンには約 2900 万人がインフルエンザに罹患しました。一方、感染対策が続いた 2020–21 シーズンは検査陽性率が 0.2%と極めて低く、インフルエンザによる小児死亡例はほとんど報告されませんでした。2021–22 シーズンは 1100 万人程度、2022–23 シーズンには 3100 万人と、対策解除後に急増 しています。下の棒グラフは米国での推定インフルエンザ罹患数の変化を示しています。

集団が一定期間インフルエンザに曝露されなかったことで感受性者が増え、対策緩和後に流行が戻ったのだと説明できます。同様の現象は世界中で観察され、2025 年の国際共同研究では「パンデミック中に世界のインフルエンザ症例が平均 46%減少し、2022 年には予想を超える 132%の増加が起きた」と報告されています。この研究は 対策の厳しさが免疫ギャップの大きさに比例していることも示し、ワクチンによる保護が流行再燃の抑制に役立つと提案しています。

免疫窃盗(immunity theft)とは?

一方、「免疫窃盗」は、COVID‑19 そのものが 患者の免疫システムにダメージを与え、他の病気にかかりやすい状態を作り出している という仮説的な言葉です。感染症や炎症が免疫細胞に影響を与えること自体は昔から知られており、はしか(麻疹)に罹患した後に「免疫記憶喪失」が起こり他の感染症に対する抵抗力が低下する例が典型です。COVID‑19 も同様に、T 細胞の異常や炎症が長く続くことが報告されており、感染後数か月間は他の感染症を発症しやすくなる可能性があります。

例えば、カナダ・オンタリオ州の大規模研究では、COVID‑19 を経験した人々がその後に細菌感染症(肺炎や尿路感染症など)を起こすリスクが、インフルエンザ患者よりも高いことが示されました。また子どもを対象とした研究では、COVID‑19 に感染した幼児が後に RSV に感染するリスクが感染歴のない幼児より 約 40%高かった との報告もあります。さらに 2024 年の研究では、重症 COVID‑19 から回復した患者の免疫細胞に 加速した免疫加齢 が観察され、感染が免疫系に長期の変化をもたらす可能性が指摘されています。

こうした所見を総称して「免疫窃盗」と呼ぶ動きがありますが、これは科学的な概念というよりは COVID‑19 の長期影響に注意を促す比喩 です。感染症を予防しワクチンを接種することが重要であるという点では、免疫負債の議論と共通しています。

両者はしばしば「どちらが正しいか」と対立的に語られますが、専門家は 両方の要因が同時に存在し得る と考えています。感染対策によって他の感染症の流行が一時的に抑え込まれたことは事実であり、同時に SARS‑CoV‑2 そのものが長期的な免疫影響をもたらす可能性も否定できません。実際、2025 年の研究では 対策の厳しさが流行再燃の規模を左右する一方、ワクチン接種で重症化を防げる ことが示されました。したがって、科学的な裏付けが確立していない用語に惑わされるのではなく、最新のデータと予防法に基づいて行動することが重要です。

まとめと教訓

- COVID‑19 のパンデミック対策によって他の病原体への曝露が減少し、一時的に未感染者が蓄積したため、対策解除後にRSウイルスやインフルエンザの流行が例年より大きくなった。これが「免疫負債」と呼ばれる現象である。

- 一方で、SARS‑CoV‑2 感染によって免疫系が乱され、感染後数か月間に他の病気にかかりやすくなる可能性が指摘されている。これを比喩的に「免疫窃盗」と表現することがある。

- 両者は排他的ではなく、感染対策の影響とウイルス自体の影響が複合して現在の流行動向を形作っている。最新の研究では、国や地域ごとの対策の厳格さとインフルエンザ流行規模に関連があり、ワクチン接種が感染症の再燃を抑える鍵になると示唆されている。

- 個人レベルでは、ワクチン接種・手洗い・換気など基本的な感染対策を続けることが最も有効であり、流行が低い時期にも予防接種や健康管理を怠らないことが大切である。

参考文献

- Immune debt: Recrudescence of disease and confirmation of a contested concept. Infectious Diseases Now (2022).

- TPR News. “Is immunity debt or immunity theft to blame for children’s respiratory virus spike?” (2023).

- Canadian Affairs. “Is COVID quietly sabotaging our immune systems?” (2025).

- Association of Health Care Journalists. “Why using the term ‘immunity debt’ is problematic for reporters” (2023).

- Wang L, et al. Increased risk of respiratory syncytial virus infection in young children with previous COVID-19: Family Medicine and Community Health (2023).

- Chen S, et al. Accelerated immune ageing is associated with COVID‑19 disease severity: Immunity & Ageing (2024).

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Flu season summaries and estimated disease burden (2018–2023).

- MedicalXpress. “Global study supports the immunity debt hypothesis for flu after COVID restrictions” (2025).