はじめに

心筋梗塞や脳卒中といった動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)は、長く日本人の主要な死因として知られています。運動不足や肥満、喫煙などの生活習慣は発症リスクを高めますが、忙しい日常の中で運動の時間を確保するのは簡単ではありません。そんななか、普段使っている階段を意識して上るだけで心臓の健康を守れるという研究結果が近年注目されています。本記事では、最新の科学的根拠を分かりやすくまとめ、毎日の生活に取り入れられるヒントを紹介します。

階段を上る回数と心血管リスクの関係

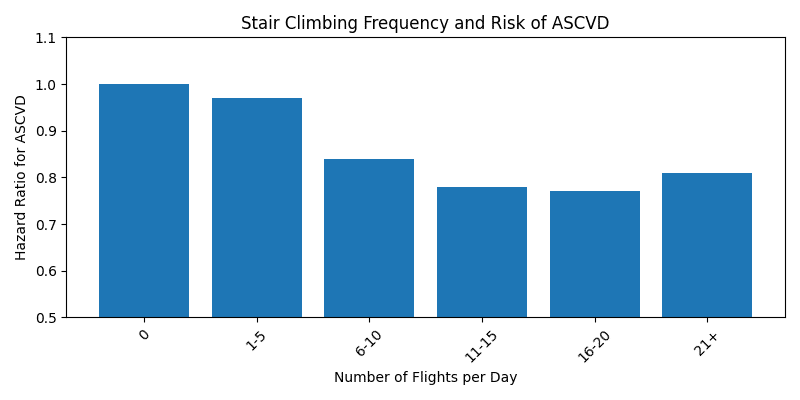

2023年に英国の大規模健康調査(UK バイオバンク)から得られたデータを解析した研究では、40〜69歳の約45万人を12年以上追跡し、日常的に階段を上る回数と心血管イベント(心筋梗塞や脳卒中など)の発症率を比較しました【Song et al., 2023】。参加者は「1日に階段を上った回数(フライト数)」を自己申告し、「0」「1–5」「6–10」「11–15」「16–20」「21以上」の6群に分類されました。その結果、階段を上る習慣が全くない人を基準にすると、1日6回以上階段を上る群で約20〜23%のリスク低下が認められました。逆に1日1〜5回ではリスク低下はほとんどなく、6回が目安であることが分かります。

下の図は、この研究で示された階段を上る頻度とASCVDのハザード比(1.0を基準)を表したものです。数値が1より低いほどリスクが低いことを意味します。

階段昇りとリスク低下率

以下の表は、各群のハザード比とそこから計算した「リスク低下率」をまとめたものです。リスク低下率は基準群(0回/日)と比較した相対的な低下率を示します。

この結果から、毎日6フライト(およそ50段)以上の階段を上る人は、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクが2割前後低下することが分かります。また、階段の上り過ぎによるリスク増加は認められず、11〜20回の群で効果が頭打ちになるものの全体的に有益な傾向が見られました。

メタ解析と日本での新しいエビデンス

国際的なメタ解析(2024年)

2024年に欧州心臓病学会の予防医学会で報告されたメタ解析では、世界中の9件の研究・約48万人を対象に階段昇りと死亡リスクの関係を解析しました【Paddock et al., 2024】。結果は次の通りです。

- 階段を上らない人と比べて、階段を上る人は全死亡リスクが24%、心血管死亡リスクが39%低下。

- 対象には健康な成人だけでなく、心筋梗塞や末梢動脈疾患の既往がある人も含まれていました。

- 解析では、上る段数や速度に関係なく階段を利用すること自体に意味があると結論づけています。

このメタ解析は複数の研究を統合したものであり、階段昇りが心血管の一次予防だけでなく長寿にも寄与する可能性を示しています。

日本のスイト・スタディ(2024年)

同じく2024年、日本の都市住民7,282人(30〜84歳)を対象とした横断研究では、日常生活で階段をどれくらい使うかと肥満や喫煙などの修正可能な危険因子との関連を調べました【Arafa et al., 2024】。階段を「60%以上の場面で使う」群と「ほとんど使わない(20%未満)」群を比較したところ、階段利用が多い人では以下のような好ましい傾向がみられました。

- 肥満になる割合が約37%低い(オッズ比 0.63)

- 喫煙者である割合が約19%低い(オッズ比 0.81)

- 身体活動不足が約52%少ない(オッズ比 0.48)

- 日常的なストレスを感じる割合が約33%低い(オッズ比 0.67)

この研究では飲酒や睡眠時間など他の因子との関連は有意ではありませんでしたが、階段昇りが肥満や運動不足の改善に役立つことを示すエビデンスとして興味深いものです。

階段昇りが心臓に良い理由

階段を上る行為は短時間でも心拍数を上げる中強度の有酸素運動に相当します。以下のような生理学的効果が考えられます。

- 心肺機能の向上:有酸素運動によって心臓や肺が強化され、血液を効率よく送り出せるようになります。

- 血管内皮機能の改善:運動に伴って一酸化窒素の産生が増え、血管が柔らかくなることで高血圧の予防に役立ちます。

- 血中脂質の改善:HDL(善玉)コレステロールが増え、LDL(悪玉)コレステロールが減少しやすくなります。

- 血糖調節の改善:インスリン感受性が向上し、糖尿病や動脈硬化のリスクを減らします。

さらに、階段昇りは特別な器具や時間を必要とせず、日常生活の延長として取り入れやすい点が大きなメリットです。エレベーターやエスカレーターを使う代わりに階段を選ぶだけで、運動不足解消に一歩近づけます。

日常生活に階段を取り入れるヒント

- 目標は1日3〜6フライト:研究者や専門家は、1日あたり3〜6フライト(10〜15段を1フライトと換算)を目標にすると健康効果が得られやすいと勧めています。無理なく始められる回数から徐々に増やしましょう。

- 移動手段として階段を選ぶ:オフィスや駅、ショッピングセンターなどでエレベーターを使う場面を少しずつ減らし、階段に変えてみましょう。初めは1階分だけでも十分です。

- 階段がない場合は代替運動:自宅に階段がない場合でも、踏み台昇降運動やジムのステップマシンを利用することで同様の効果が期待できます。

- 継続が重要:研究では、階段昇りの習慣を途中でやめた人では逆に心血管リスクが高まる傾向が見られました。毎日少しずつでも続けることが大切です。

- 持病がある人は医師に相談:心臓病や膝痛など持病のある方は、無理をすると逆効果になる可能性があります。新しい運動習慣を始める前に医療専門職に相談しましょう。

注意点と総合的な生活習慣

ここまで階段昇りの効果を紹介しましたが、階段だけで健康が守れるわけではありません。観察研究に基づくデータでは、階段を上る人はその他の健康的な生活習慣(バランスの良い食事、禁煙、定期的な運動)を実践している場合が多く、完全に交絡因子を排除することはできません。また、過度な階段昇りによる転倒や膝への負担にも注意が必要です。

心血管疾患の予防には、以下のような総合的な生活改善が推奨されています。

- 禁煙と適度な飲酒

- 野菜や魚を中心としたバランスの良い食事

- 適切な睡眠(6〜8時間程度)

- ストレスマネジメント

- 定期的な健康診断と医師のアドバイス

階段昇りは、その中でも気軽に始められる運動習慣の一つとして位置付けられます。ほかの習慣と組み合わせて実践することで、より効果的に心臓を守ることができます。

おわりに

研究から明らかになったのは、日々のちょっとした階段昇りが心筋梗塞や脳卒中のリスクを確実に減らすということです。1日6回程度階段を上るだけで大きな違いが生まれる可能性があります。忙しくて運動の時間が取れないという方も、まずはエレベーターやエスカレーターを階段に置き換えることから始めてみてはいかがでしょうか。続けることで健康効果は積み重なり、将来の大きなリターンとなるでしょう。

参考文献

- Song Z, Xu Y, Guo Y, et al. Stair Climbing and Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Atherosclerosis. 2023;386:117300. (UKバイオバンクを用いた前向きコホート研究)

- Paddock S, et al. Evaluating the cardiovascular benefits of stair climbing: a systematic review and meta‑analysis. 欧州心臓病学会予防医学会 2024年発表。 (9件の研究を統合したメタ解析)

- Arafa A, Yasui Y, Kato Y, et al. The association between stair climbing and modifiable cardiovascular disease risk factors: the Suita Study. Environmental Health and Preventive Medicine. 2024;29:26. (日本人都市住民を対象とした横断研究)

- Higgins J & Boudreaux B. 専門家コメント(Healthlineの記事より)。心肺機能や血管内皮機能など運動の一般的な生理効果について言及。